Sicherheit die Zukunft schafft!

Die Milchleistungsprüfung (MLP) ist weit mehr als nur die Messung der Milchmenge. Sie ist eine freiwillige sehr umfangreiche Prozesskontrolle und ein unverzichtbares Instrument für das Herdenmanagement. Durchschnittlich sind etwa 85 % aller Kühe diesem standardisierten Kontrollsystem angeschlossen und durchlaufen neben der Feststellung ihrer Leistungsparameter einen monatlichen Gesundheitscheck.

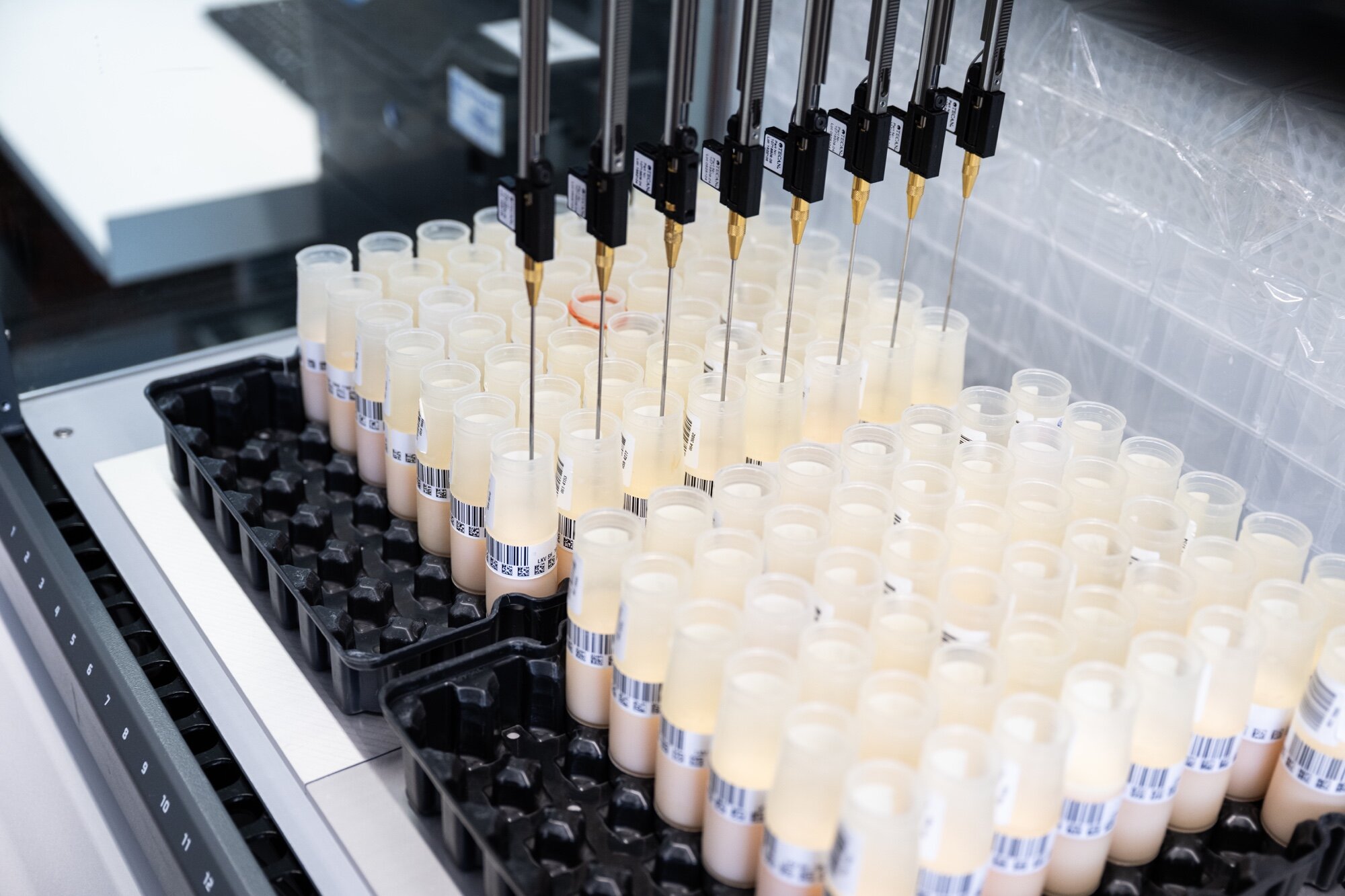

Regelmäßig, mindestens 11 mal im Jahr, wird von jeder laktierenden Kuh in den Mitgliedsbetrieben die Milchmenge gemessen und eine repräsentative Milchprobe entnommen. Die Milchproben werden im Zentralen Milchlabor des LKVs auf die Milchinhaltstoffe Fett, Eiweiß, Harnstoff, Laktose und die Zellzahl hin untersucht. Die Daten der MLP sind die Grundlage für ein effektives Herdenmanagement, für Fütterungs-, Zucht- und Wirtschaftlichkeitsberatung, für die Arbeit der Zuchtorganisationen aber auch für die wissenschaftliche Forschung.

Wir sind für Sie telefonisch erreichbar unter

0431 33987-0

Fax 0431 33987-13

Management und Wirtschaftlichkeit

Die Milchleistungsprüfung (MLP) erfasst monatlich wichtige Milchinhaltsstoffe wie Fett, Eiweiß, Harnstoff und Zellzahl. Diese Daten ermöglichen eine gezielte Anpassung in Fütterung und Haltung, wodurch Leistungseinbrüche frühzeitig erkannt und behoben werden können. So trägt die MLP entscheidend zur Optimierung der Kosten und zur Steigerung der Effizienz in der Milchproduktion bei, was die langfristige Wirtschaftlichkeit des Betriebs sichert.

Tierwohl und -gesundheit

Durch die regelmäßigen Milchuntersuchungen können potenzielle Gesundheitsprobleme frühzeitig erkannt werden. Die Ergebnisse bieten eine tierindividuelle Überwachung der Eutergesundheit, sowie der Eiweiß- und Energieversorgung der Tiere. Zudem liefern die Daten wertvolle Informationen zur Beurteilung des Stoffwechsels der Tiere und deren Fruchtbarkeit. Nur gesunde Kühe können ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten und somit die Wirtschaftlichkeit des Betriebs langfristig sichern.

Zucht und Forschung

Die Milchleistungsprüfung liefert wichtige Daten für die Zuchtwertschätzung, die für die Selektion und Vererbungssicherheit von Zuchttieren unerlässlich sind. Diese Daten werden vom vit in einer bundesweiten Zuchtwertschätzung genutzt und ermöglichen präzise Bewertungen der Vererbungsleistung. Dadurch profitieren sowohl einzelne Betriebe als auch die gesamte Milchwirtschaft von den MLP-Daten.

Die Prozesskette in der Übersicht

Das Team des LKV nimmt Milchproben, untersucht sie im Labor, wertet die Daten aus, gibt sie verständlich aufbereitet an die Betriebe weiter und liefert den Betrieben die Ergebnisse verbunden mit wertvollen Auswertungen.

Lieferung der MLP-Geräte und Probenflaschen auf den Mitgliedsbetrieb

Ablesen der Stallnummer am Tier oder Erfassung mit dem Stick-Reader

Melken im Melkstand oder Melkroboter

Stallkontrolle: Erfassung der Milchmengen und Entnahme der Milchproben

Abholung und Transport der Milchproben zum Milchlabor in Kiel

Untersuchung der Proben im LKV-eigenen zentralen Milchlabor

Datenverarbeitung, Leistungsberechnungen, Ergebnisaufbereitung

Bereitstellung der Ergebnisse in schriftlicher und elektronischer Form

Prüfverfahren

Prüfverfahren

Verschiedene Verfahren für jeden Betrieb

Der LKV Schleswig-Holstein bietet eine Vielzahl an Prüfverfahren in der Milchleistungsprüfung – passend für unterschiedlichste Betriebsstrukturen. Alle Verfahren sind ICAR-zertifiziert und damit international vergleichbar, z. B. für die Zuchtwertschätzung nutzbar.

Die Prüfverfahren unterscheiden sich in vier Merkmalen:

- Prüfmethode (Durchführung von Leistungsprüfer oder Landwirt)

- Prüfschema (Welche Melkzeiten werden beprobt und gemessen?)

- Prüfintervall (meist 4-wöchig, optional auch 8-wöchig),

- Melkfrequenz (2- oder 3-mal tägliches Melken).

Auch moderne Systeme wie automatische Melkverfahren lassen sich einbinden – z. B. über kontinuierliche Milchmengenerfassung und gezielte Probenahme.

Für jeden Betrieb lässt sich so ein passendes Verfahren finden – flexibel, praxisnah und zukunftsorientiert.

Trutest

Ein Großteil unserer Mitgliedsbetriebe entscheidet sich für das Trutest-Gerät. Dabei wird während der Melkung ein Teil der Milch einen Messzylinder abgeschieden. Die Milchmenge wird abgelesen und eine repräsentative Probe des Gemelks genommen.

Hofeigene Messanlagen

Automatische Melksysteme und Milchmengenmessungen können auch für die MLP zum Einsatz kommen. Hierfür werden die hofeigenen Geräte jährlich von einem LKV Mitarbeiter überprüft.

ANSPRECHPARTNERIN

Leiterin Außendienst

Svenja Horstmann

Telefon: 0431 33987-35

E-Mail: horstmann@lkv-sh.de

Übersicht der Prüfmethoden

| Tabelle Prüfverfahren.pdf |

Wechsel der Prüfmethode

| Antrag auf Wechsel der Prüfmethode.pdf | |

| Antrag auf Wechsel der Prüfmethode für AMV.pdf |

Die Milchleistungsprüfung mit automatischen Melksystemen

Zuverlässige Präzision für innovative Betriebe

MLP mit Melkroboter

Die Teilnahme an der Milchleistungsprüfung (MLP) lohnt sich auch für Betriebe mit automatischem Melkverfahren (AMV) – und bietet zahlreiche Vorteile:

- Präzise Datenbasis: Die Milchproben werden in unserem akkreditierten Labor analysiert – zuverlässig, standardisiert und qualitätsgesichert.

- Zucht und Vermarktung: Neben der Leistung erfassen wir auch Abstammungsinformationen, die für betriebsinterne Zuchtentscheidungen, die Zuchtwertschätzung und die Vermarktung Ihrer Tiere essenziell sind.

- Gezielte Tiergesundheit und Fruchtbarkeit: Auswertungen zur Eutergesundheit, zum Stoffwechsel und zur Fruchtbarkeit liefern fundierte Entscheidungsgrundlagen – inklusive Vergleichen mit anderen Betrieben.

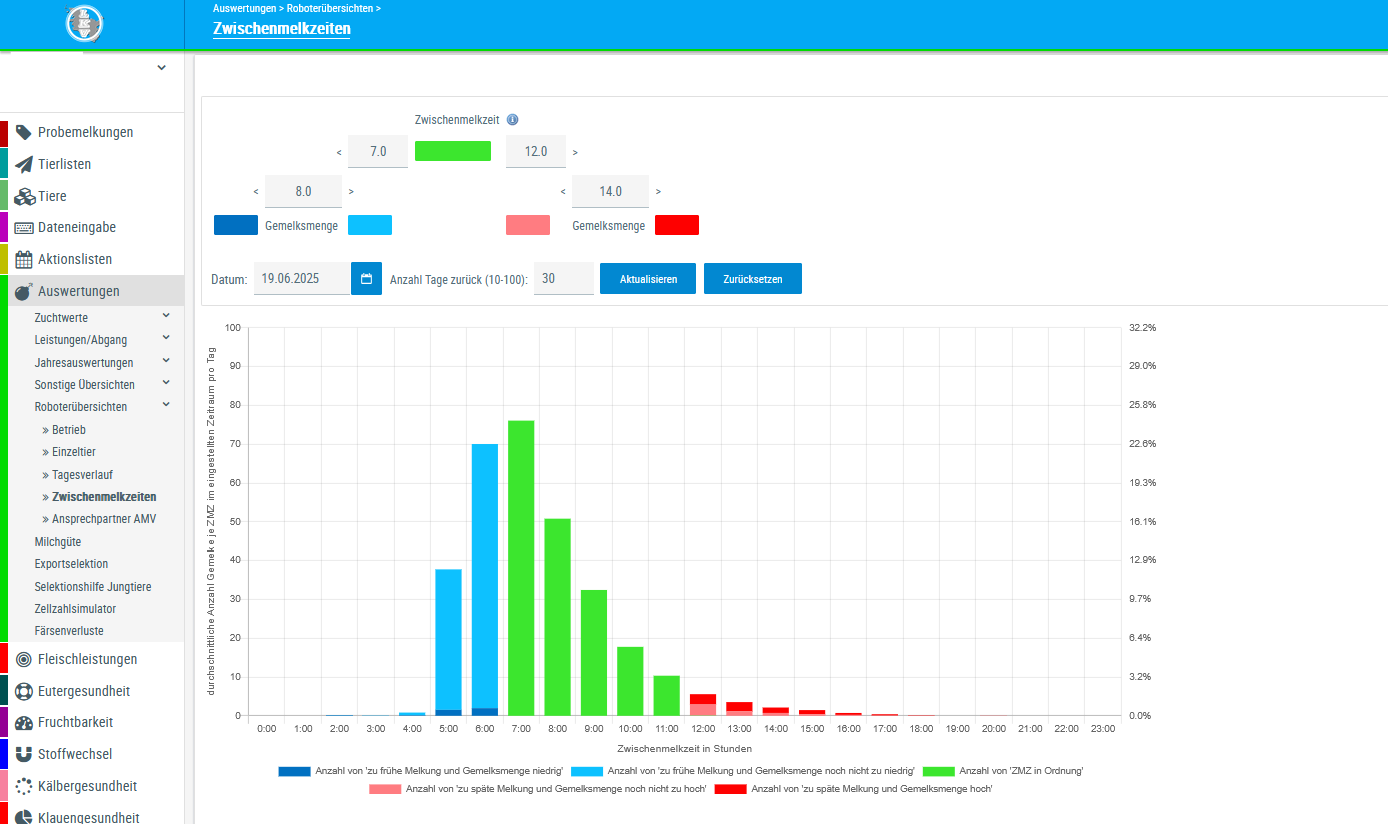

AMV-Modul in MLP-Online

– Daten clever nutzen -

In unserer Webanwendung MLP-Online ist ein speziell entwickeltes AMV Modul integriert.

Damit erhalten Sie:

-

Hinweise auf Tiere mit untypischem Melkverhalten

- Auswertungen und Grafiken auf Betriebs- und Einzeltierebene

-

Informationen zur Auslastung Ihres Melkroboter

ADIS-Abo für Mitglieder

| Abruf von ADIS Datei - Antrag für Mitglieder.pdf |

Kostenlose Lely-Schnittstelle

Lely-Kunden profitieren von einer kostenlosen Anbindung an das Lely Herdenmanagement System – für einen reibungslosen Datenfluss.

TU aus der Milch

- auch für AMV-Betriebe

Diese stressfreie Methode bietet Ihnen eine einfache, zuverlässige Alternative zur konventionellen Untersuchung.

Der Landeskontrollverband Schleswig-Holstein e. V. stellt seinen Mitgliedern umfangreiche Auswertungen der Milchkontrolle bereit. Diese liefern wertvolle Erkenntnisse für das Herdenmanagement, sowohl auf Betriebsebene als auch für jede einzelne Kuh. Die LKV-Standard-Rückmeldung gibt detaillierte Auskunft über Leistung, Gesundheit und Fruchtbarkeit und enthält eine Übersicht der letzten Prüfungen. Ergänzend bieten Herdenauswertungen mit Durchschnittswerten, Trends und Fütterungsanalysen eine fundierte Grundlage für betriebliche Entscheidungen.

Daten und Zahlen sind der größte Schatz des LKV Schleswig-Holstein, aber natürlich nicht zum Selbstzweck. All die Zahlen sind Grundlage für professionelle Nutztierhaltung und damit für Tiergesundheit und Tierwohl. Füttern, Halten, Melken – wir unterstützen Sie dabei die Abläufe in Ihrem Stall optimal zu gestalten.

Milchleistung im Prüfjahr 2025

- Durchschnittliche Kuhzahl: 277.825 Kühe

- Milchmenge: 9.938 kg

- Fett: 4,15 % ; 413 kg

- Eiweiß: 3,52% ; 350 kg

Aktueller Umfang am 01.10.2025

280.685 Milchkühe in

1.972 Herden

das sind 142,3 Kühe/ Betrieb

Auszeichnung für besondere produktionstechnische Leistungen

Auf den Kreisvereinsversammlungen hat der LKV bereits zum 20. Mal Mitglieder für besondere Leistungen hinsichtlich der Produktionstechnik ausgezeichnet. Die Datenauswertung erfolgte nach bewährtem Muster der Vorjahre in Form einer Indexberechnung für festgelegte Kriterien.

Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltigkeit werden für jeden Betrieb die Kennzahlen Lebensleistung, Mittlere Jahresleistung und Nutzungsdauer der Abgangskühe bzw. der ganzjährigen Kühe berechnet und die Betriebe nach diesen Merkmalen rangiert. Die sich daraus ergebenden Kennwerte haben mit zusammen 45 % das höchste Gewicht bei der Berechnung der Gesamtnote. Der Schwerpunkt liegt also auf langlebigen Kühen mit guter Milchleistung.

Das zweitwichtigste Kriterium mit einem Anteil von insgesamt 20 % ist die allgemeine Eutergesundheit der Herde, die anhand der durchschnittlichen Herdenzellzahl, sowie der Infektionsrate in der Laktation, der Ausheilungs- bzw. Infektionsrate in der Trockenperiode und der Häufigkeit von Färsenmastitiden im Prüfjahr beurteilt wird.

Als Maßstab für eines leistungsgerechte Fütterung wird der Harnstoffgehalt und der Fett-Eiweiß-Quotient (in den ersten 100 Melktagen) der Herde im Prüfjahr mit einem Gewicht in der Gesamtnote von 10 % bzw. 5 % bewertet. Für die Berechnung der Punktzahlen werden die Abweichungen der Kontroll-ergebnisse vom optimalen Harnstoffgehalt (180 und 230 mg Harnstoff) summiert bzw. der durchschnittliche Anteil Kühe mit einen im Sollbereich liegenden Fett-Eiweißverhältnis des Kontrolljahres ermittelt.

Der Harnstoffgehalt ist außerdem ein guter Parameter, um die umweltgerechte Milchproduktion zu dokumentieren.

Optimale Harnstoffgehalte in der Milch sind ein Indikator für eine tiergerechte Fütterung bei möglichst geringen Stickstoffausscheidungen.

Das mittlere Erstkalbealter der Herde dient zur Bewertung des Fruchtbarkeitsmanagements und wird mit einer Gewichtung von 10 % bei der Berechnung der Gesamtnote berücksichtigt.

Als weitere Kennzahlen gehen zusätzlich noch die Remontierungsrate (Anteil Erstkalbungen an allen Kalbungen im Prüfjahr) und die Vollständigkeit der Abstammung mit einem Faktor von jeweils 5 % in die Gesamtnote ein.

Mit diesen Auszeichnungen werden die erzielten besonderen Leistungen der Mitglieder auch in den Bereichen Milchqualität, Tierwohl und Umweltverträglichkeit gewürdigt.

In den 20 Jahren sind insgesamt 557 Mitglieder mit Plaketten und Urkunden ausgezeichnet worden, viele davon bereits mehrfach.

Herdenmanagement

Effizientes Herdenmanagement mit dem LKV-Herdenmanager und der LKV-Rind App

Für ein erfolgreiches Herdenmanagement bietet der Landeskontrollverband Schleswig-Holstein e. V. mit

MLP-Online und der MLP-Mobil App leistungsstarke Tools, die Ihnen helfen, Ihre Betriebsführung zu optimieren.

MLP-Online – Alles im Blick für Ihr Herdenmanagement

MLP-Online ist ein umfassendes Tool, das Ihnen eine einfache und effektive Verwaltung Ihrer Herde ermöglicht. Neben der Einsicht in Probemelkerergebnisse, Abstammungsdaten, HIT-Meldungen und Gesundheitsmonitoring erhalten Sie eine vollständige Übersicht über Fruchtbarkeitsmanagement und Betriebsentwicklungen.

Wichtige Funktionen im Überblick:

- Probemelke- und Milchgüteergebnisse

- Abstammungsdaten und spezielle Anwendungen für Eigenbestandsbesamer und AMS-Betriebe

- Gesundheitsauswertungen zur Analyse der Eutergesundheit und des Stoffwechsels sowie frühzeitige Erkennung von Problemen

- Betriebsvergleiche: Vergleichen Sie Ihre Betriebskennzahlen mit anderen regionalen Betrieben oder Betrieben ähnlicher Größe und Ausstattung

- Nachrichtendienst: Verwalten Sie wichtige Dokumente wie PAG-Test-Ergebnisse, Rechnungen und mehr

MLP-Online bietet Ihnen zudem individuell anpassbare Aktionslisten, die eine hohe Benutzerfreundlichkeit garantieren und Ihnen helfen, Ihre Betriebsabläufe effizient zu steuern.

MLP-Mobil – Herdenmanagement für unterwegs

Die MLP-Mobil ergänzt MLP-Online und ermöglicht Ihnen, alle relevanten Informationen bequem auf Ihrem Smartphone oder Tablet einzusehen. Mit der App haben Sie jederzeit Zugriff auf alle wichtigen Funktionen des Herdenmanagers – direkt im Stall oder unterwegs.

Nutzen Sie MLP-Mobil, um Daten zu Milchleistung, Gesundheit und Fruchtbarkeit Ihrer Tiere schnell und einfach zu erfassen und auszuwerten – ganz ohne Computer.

ANSPRECHPARTNERIN

MLP-Online, MLP-Mobil, Tierwohl Check

Daniela Stadter

Telefon: 0431 33987-21

E-Mail: stadter@lkv-sh.de

MLP-Online, MLP-Mobil, Lely-Schnittstelle

Jana Noller

Telefon: 0431 33987-21

E-Mail: jnoller@lkv-sh.de

Schnittstellen

Wir bieten flexible Datenschnittstellen zu verschiedenen Herstellern und Sensorsystemen an. So ermöglichen wir einen reibungslosen Datenaustausch zwischen unseren Lösungen und externen Systemen. Dadurch lassen sich vorhandene Technik und neue Anwendungen optimal miteinander verbinden. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die unterstützten Systeme und Anbindungsmöglichkeiten genauer vor.

ANSPRECHPARTNERIN

MLP-Online, MLP-Mobil, Lely-Schnittstelle

Jana Noller

Telefon: 0431 33987-21

E-Mail: jnoller@lkv-sh.de

LKV-Lely-Cloud

Der automatische Datenaustausch zwischen Lely und dem LKV

Vorteile der LKV-Lely-Cloud

Händische Tiereingabe entfällt

Für Lely Neukunden entfällt die händische Eingabe des Tierbestands. Bei der „Erstbefüllung“ werden automatisch Lebensläufe und Abstammungen der Tiere an Lely Horizon übertragen.

Abgleich Besamungsmeldungen

Besamungsmeldungen der Besamungsstationen sowie Eigenbestandsmeldungen werden mit den Daten des Lely Herdenmanagement-programms und der LKV-Datenbank abgeglichen.

Doppelerfassungen entfallen.

Trächtigkeitsergebnisse

Ergebnisse der Trächtigkeitsuntersuchungen aus der Milch werden automatisch an Lely Horizon übertragen.

Auswertungen

Auf Basis der AMV- und Probemelkdaten können zusätzliche Auswertungen seitens LKV bereitgestellt werden, sodass Landwirte weitere Werkzeuge für das Management und die Zucht dazugewinnen.

HIT-Meldungen

Bei der täglichen Übertragung werden HIT-Meldungen automatisch vom LKV ins Lely Horizon eingespielt.

MLP Verarbeitung ohne ADIS Datei

Betriebe, die ihre Gemelksdaten täglich über die Schnittstelle übermitteln, müssen für die MLP-Daten keine ADIS-Datei mehr bereitstellen

Kalibrierung der Melkrobotersensoren

Die Kalibrierung erfolgt automatisch mit den Ergebnissen der Milchuntersuchung aus der MLP und den Milchgüteproben, um präzise Fett- und Eiweißmessungen sicherzustellen.

MLP-Online, MLP-Mobil, Lely-Schnittstelle

Jana Noller

Telefon: 0431 33987-21

E-Mail: jnoller@lkv-sh.de

Brunsterkennungssysteme

Wir bieten Schnittstellen zu den Brunsterkennungssystemen SCR, Afimilk und Smaxtec. Die erfassten Brunsten werden automatisch in den LKV-Herdenmanager und die LKV-App übertragen, sodass Sie jederzeit und überall Zugriff auf aktuelle Brunstinformationen haben. So können Sie den optimalen Zeitpunkt für die Belegung Ihrer Tiere gezielt planen und das Fruchtbarkeitsmanagement effizient steuern.

Mit der einfachen Integration dieser Systeme in unsere Plattform erhalten Sie eine zentrale, kompatible Lösung für das Management der Fruchtbarkeit Ihrer Herde. So haben Sie die Kontrolle und können Entscheidungen in Echtzeit

Einfacher und standardisierter Datenaustausch für die Milchproduktion

Für die Vereinfachung des Datenaustauschs rund um die Milchproduktion wurde die größte internationale Partnerschaft ins Leben gerufen.

iDDEN ermöglicht eine Datenvernetzung von Milchviehbetriebe, Stalltechnikherstellern und Organisation. Dadurch können Möglichkeiten und Potenziale von moderner Technik in der Tierhaltung besser auszuschöpfen werden und Kosten für die Datenintegration gesenkt werden.

Die Gründung von iDDEN erfolgte durch sieben Organisationen, die in 13 Ländern Dienstleistungen im Bereich der Milchleistungsprüfung, Datenverarbeitung und Zucht anbieten. Der LKV Schleswig-Holstein ist als Partner der RDV GmbH an der Gesellschaft beteiligt.

Derzeit besteht ein Kopplung zu dem Brunsterkennungs- und Gesundheitsüberwachungssystem „Afimilk“, worüber täglich Daten ausgetauscht werden.

Weiterführende Information zu iDDEN finden Sie hier

ANSPRECHPARTNERIN

MLP-Online, MLP-Mobil, Tierwohl Check

Daniela Stadter

Telefon: 0431 33987-21

E-Mail: stadter@lkv-sh.de

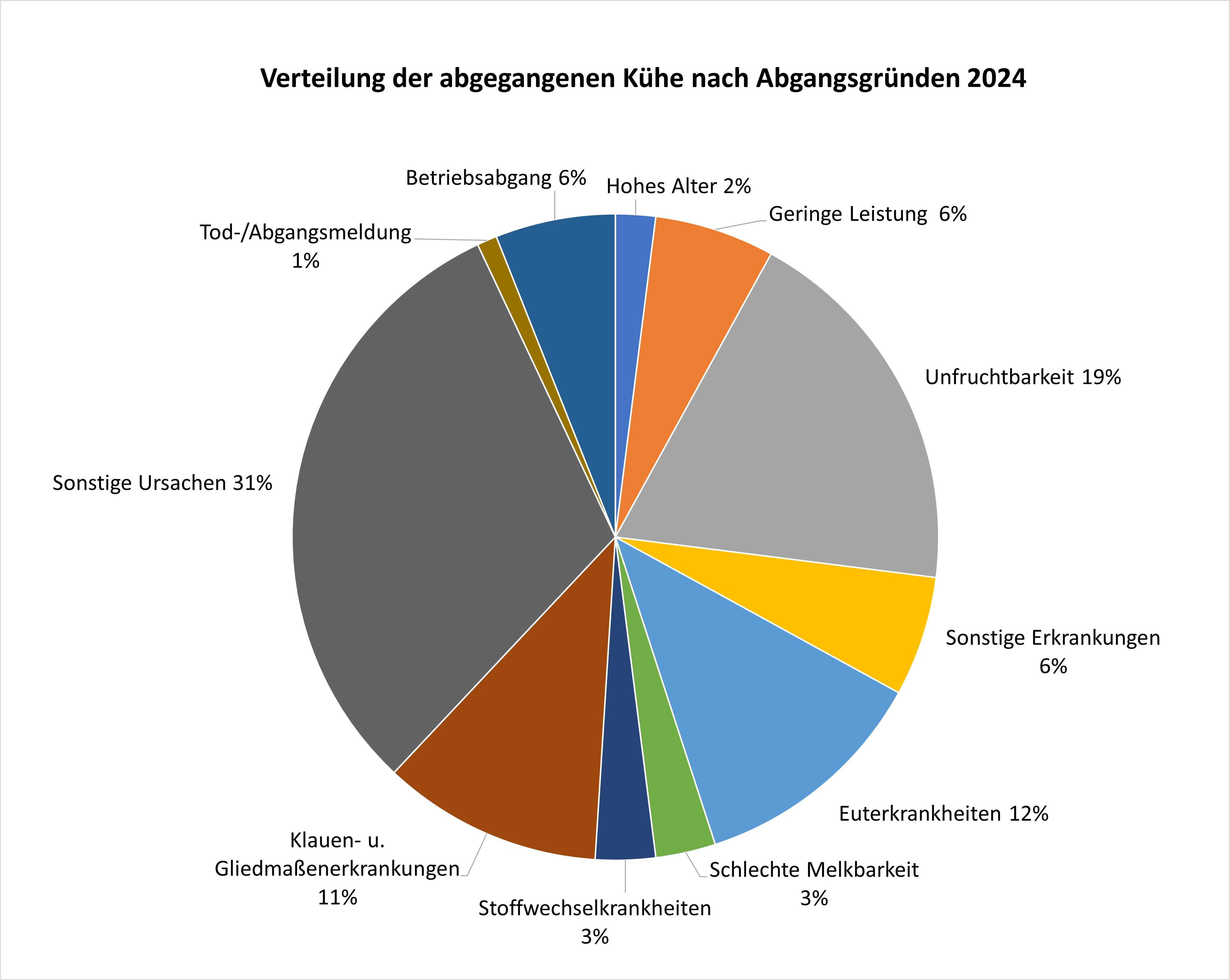

KuhVital - Das Gesundheitsmonitoring

Ihr Weg zu einem umfassenden Zucht- und Herdenmanagement für gesunde und leistungsfähige Kühe

Für den wirtschaftlichen Erfolg eines Betriebes ist die Gesundheit und Fruchtbarkeit der Kühe ein zentraler Faktor. Nur gesunde Kühe können auch nachhaltig hohe Leistungen erbringen. Doch gerade Gesundheitsprobleme mit den damit verbundenen Leistungseinbrüchen und Fruchtbarkeitsstörungen zählen heutzutage zu den häufigsten Abgangsursachen von Milchkühen.

Ziele von KuhVital

Im Rahmen dieses Programms soll eine betriebseigene Datenbasis für spezifische Auswertungen und Schwachstellenanalysen für eine Vereinfachung und Verbesserung des Gesundheitsmonitorings und -managements geschaffen werden.

Das Ziel des Gesundheitsmonitoringprogramms KuhVital ist es, die Landwirte und Tierärzte gemeinsam im Bereich des Gesundheitsmonitorings und -managements verstärkt zu unterstützen. Im Vordergrund steht hier der Aufbau eines umfangreichen Datenerfassungssystems für Gesundheitsdaten und die Bereitstellung und Aufbereitung dieser Information zum Nutzen im Herdenmanagement, in der Bestandsbetreuung und in der Zucht auf gesündere Tiere. Es soll dazu beitragen die Gesundheit und damit die Leistungsfähigkeit, sowohl der einzelnen Kuh, wie auch der ganzen Herde langfristig zu verbessern und somit Managemententscheidungen auf dem Betrieb zu erleichtern.

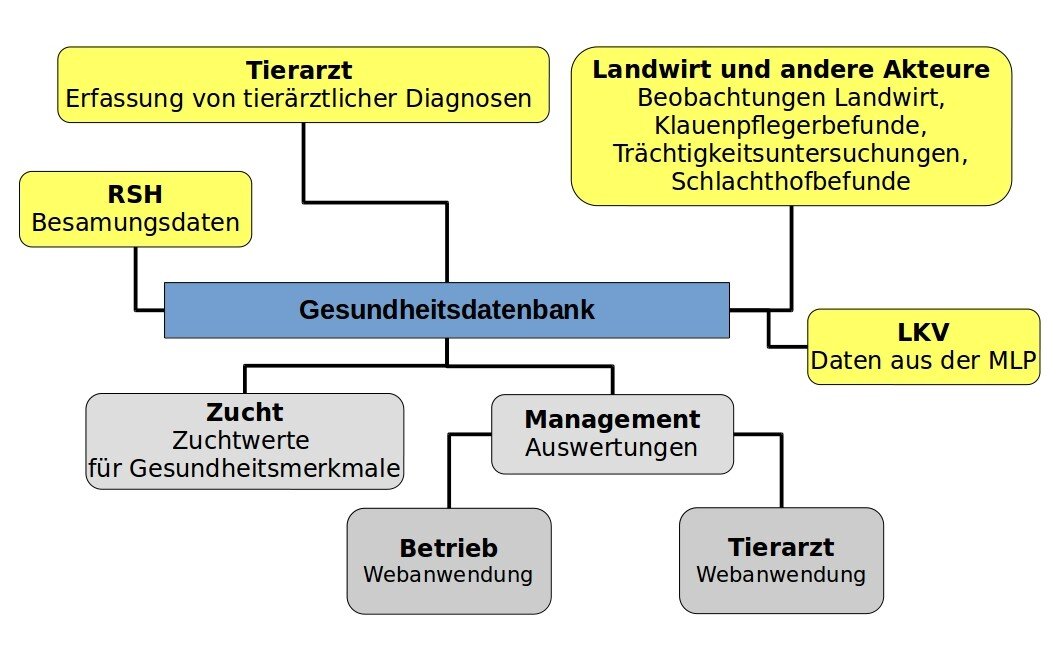

KuhVital

Die erfassten Daten werden zusammengeführt, aufbereitet und durch übersichtliche Auswertungstools dem Landwirt wieder zur Verfügung gestellt. Hierfür können folgende Datenquellen in das System mit einbezogen werden:

- Tierärztliche Diagnosen

- Beobachtungen vom Landwirt und Bestandsmaßnahmen

- Trächtigkeitsuntersuchungen

- Klauenpflegebefunde

Dabei ist es uns besonders wichtig, dass die Daten stets in der Hoheit des Betriebs verbleiben und ausschließlich für betriebsinterne Auswertungen genutzt werden können – beispielsweise durch den Tierarzt, den Betriebsleiter oder den Betriebsberater. Der Landwirt behält zu jedem Zeitpunkt die volle Kontrolle über die Nutzung seiner Daten.

Durch die Vernetzung der MLP-Daten mit den Gesundheitsdaten entsteht ein umfassendes Monitoringsystem, das individuelle Schwachstellen im Betrieb frühzeitig erkennt. So können gezielt Maßnahmen ergriffen werden, um die Tiergesundheit und die Betriebsleistung nachhaltig zu verbessern.

Wie funktioniert die Datenerfassung?

Für den Erfolg des Programms ist es entscheidend, dass Maßnahmen, Beobachtungen und Diagnosen vollständig und kontinuierlich in die Gesundheitsdatenbank eingetragen werden.

Behandlungs- und Beobachtungsdaten von Landwirt

Für den Landwirt stehen in MLP-Online und MLP-Mobil standardisierte Erfassungsmasken zur Verfügung, mit denen er durchgeführte Bestandsmaßnahmen oder Beobachtungen einfach erfassen kann.

Daten von Klauenpflegern

Um auch den Bereich der Klauen- und Gliedmaßenerkrankungen abzudecken, wird derzeit der elektronische Datenaustausch über eine Schnittstelle mit Daten von professionellen Klauenpflegern getestet. Eine Integration in den Erfassungsprozess ist geplant. Zusätzlich können Bestandsbehandlungen zur Dokumentation über die Eingabemaske von MLP-Online sowie über MLP-Mobil erfasst werden.

Diagnosen vom Tierarzt

Ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitsmonitoringsystems ist die Erfassung und Auswertung von tierärztlichen Diagnosen. Diese Daten helfen dabei, kritische Phasen im Management schnell zu erkennen und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Außerdem bieten sie einen guten Überblick über den Gesundheitszustand der Tiere und können Schwachstellen im Gesundheitsmanagement aufzeigen. Damit die Diagnosen möglichst vollständig und einheitlich erfasst werden, werden sie mit einem deutschlandweit einheitlichen Schlüssel codiert. Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, soll es zukünftig möglicht werden, die Diagnosedaten des jeweiligen Betriebs direkt vom Tierarzt, aus der Praxissoftware über eine EDV-Schnittstelle an den Landeskontrollverband zu übermitteln. Diese Funktion befindet sich noch in der Entwicklungsphase, ist aber bereits bei verschiedenen Herstellern von Tierarztsoftware verfügbar.

Daten von Trächtigkeitsuntersuchungen

Die Erfassung und Auswertung von Trächtigkeitsuntersuchungen ist sowohl für das Kalbe- als auch für das Fruchtbarkeitsmanagement äußerst wichtig. Sie trägt dazu bei, die Betriebsabläufe besser zu strukturieren und effizienter zu organisieren. Zukünftig können die Ergebnisse der Trächtigkeitsuntersuchungen entweder elektronisch in der LKV-Gesundheitsdatenbank erfasst werden – beispielsweise die Ergebnisse der Besamungstechniker oder aus der Milchuntersuchung beim LKV – oder ganz bequem direkt im Stall über die LKV-App oder im Büro in die Webanwendung MLP-Online eingetragen werden.

Laufzeit: 06/ 2018 – 05/2022

Projektbeschreibung

Das Ziel des Vorhabens war die Bereitstellung eines praxistauglichen Instruments zur schnellen und regelmäßigen Analyse des Tierwohls auf Milchviehbetrieben. Dieses Instrument kann zur Dokumentation und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Eigenkontrolle der Betriebe genutzt werden.

Wie messen wir Tierwohl? Sowohl Landwirte selbst, als auch die Politik wünschen sich eine standardisierte Erfassung der Tierwohlsituation auf schleswig-holsteinischen Milchviehbetrieben. Mit den Daten des LKV, der RSH eG und HIT liegen hierzu bereits eine Vielzahl von Indikatoren vor, die eine weitgehend automatisch generierte, standardisierte und vergleichbare Darstellung der Tierwohlsituation erlauben. Sie sollen in diesem Projekt erstmalig zusammengeführt werden. Eine zeitnahe und regelmäßige Auswertung dieser Daten ermöglicht den Landwirten dann eine objektive Einschätzung des Tierwohls auf ihren Betrieben, ohne größeren Mehraufwand.

Das Ziel des Vorhabens war die Bereitstellung eines praxistauglichen Instruments zur schnellen und regelmäßigen Analyse des Tierwohls auf den Betrieben. Gleichzeitig kann dieses Instrument zur Dokumentation und Durchfühung der gesetzlich vorgeschriebenen Eigenkontrolle der Betriebe genutzt werden.

Im Rahmen des Projektes sollten Landwirte, Tierärzte und Berater durch die Etablierung dieses Instruments zur Kontrolle des Tierwohls für das Thema Tierschutz und Tiergerechtheit sensibilisiert werden. Die gewonnen Erkenntnisse können die Betriebe für eine Optimierung ihres Herdenmanagements nutzen und damit eine Verbesserung für ihre Tiere erreichen.

Was ist Tierwohl-Check?

„Tierwohl-Check“ ist eine App, die in Zusammenarbeit von Landwirten, Beratern und Wissenschaftlern im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP) entwickelt wurde.

Diese ermöglicht es, regelmäßig, objektiv und weitgehend automatisiert, die Tierwohlsituation auf den Betrieben darzustellen und dabei bereits vorhandene Daten z.B. aus der Milchkontrolle zu nutzen. Zur Anwendung der App und zur Unterstützung der Landwirte, wird die App durch ein E-Learning und vielfältige Informationsmöglichkeiten begleitet.

Tierwohl Check E-Learning

- Datenerhebung der Tierschutzindikatoren erlernen, für eine verlässliche Tierbeurteilung

- 6 Module mit umfangreichen Informationen

- Viele nützliche Hinweise und vertiefende Hintergrundinformationen

- Praktische Merkblätter zu den Indikatoren

- Anleitung zur einfachen und effektiven Datenerhebung

Hier geht's zur App!

Für alle LKV-Mitglieder kostenfrei verfügbar!

Zum Login nutzen Sie denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort wie für MLP-Online.

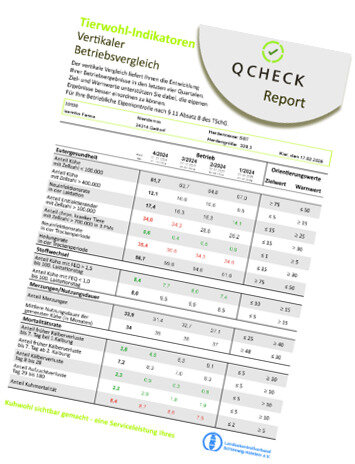

Q-Check - Tierwohl in der Milchviehhaltung mit System

Q Check wird aus Mitteln des BMEL gefördert. Projektpartner sind die Hochschule Osnabrück, das Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V., die Ludwig-Maximilians-Universität München, das Thünen Institut und Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung e.V.

In Kooperation mit den Landeskontrollverbänden und Milchprüfringen koordiniert der Deutsche Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen e.V. das Projekt.

Jeder Landwirt ist im Rahmen der sogenannten betrieblichen Eigenkontrolle dazu verpflichtet, das Wohlergehen seiner Tiere regelmäßig zu beurteilen. So will es das Tierschutzgesetz. Konkrete Vorgaben, welche Indikatoren hierfür geeignet sind, fehlen jedoch. Um aus der Branche heraus geeignete Indikatoren für die Milchviehhaltung festzulegen und damit in Zukunft nicht nur die betriebliche Eigenkontrolle zu unterstützen, sondern auch die Grundlage für ein flächendeckendes Tierwohlmonitoring zu schaffen, wurde Q Check initiiert. Dabei stützt sich Q Check ausschließlich auf Indikatoren aus bestehenden Datenquellen, wie der Milchleistungs- und Milchgüteprüfung, dem Herkunftsinformationssystem Tier (HI-Tier) sowie dem Qualitätsmanagementsystem Milch (QM-Milch).

In einem aufwendigen Verfahren wurden vom Thünen-Institut über 200 Experten aus Praxis, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft in die Indikatorenauswahl einbezogen. In einer zweistufigen Delphi-Befragung waren sie aufgerufen ihre Einschätzung zum Nutzen potenzieller Indikatoren abzugeben. Parallel dazu befragte die Hochschule Osnabrück im Rahmen einer Stakeholderanalyse 50 Experten nach ihren persönlichen Erwartungen und Blickwinkeln zum Thema Tierwohl. Je zwei Ergebnisworkshops und Round-Table-Gespräche in Frankfurt und Berlin, während derer jene Indikatoren mit der größten Zustimmung erneut diskutiert und wenn nötig angepasst wurden, komplettierten den Austausch der Experten und Branchenvertreter. So konnte die Meinung der Branche aufgegriffen, ausgewertet und widergespiegelt werden. Es wurden jene Indikatoren ausgewählt die mehrheitlich im Sinne der betrieblichen Eigenkontrolle als geeignet bewertet wurden und welche nun die DLQ-Richtlinie 2.0 darstellen.

Aus dem Projekt entstand der DLQ Report, welcher eine Grundlage liefert den Tierwohl-Status bundesweit darstellen zu können. Je nach Auswertungstiefe können 88-100% aller Milchkühe in Deutschland einbezogen werden. Diese Reichweite unterscheidet das Vorhaben von allen vergleichbaren Projekten zur Tierwohlerfassung und ist weltweit einzigartig.

Betrieben, die den DLQ Report nutzen, stehen die ermittelten Indikatoren zum Ende eines Quartals und als Jahresüberblick zur Verfügung. Zusätzlich werden Ziel- und Warnwerte angegeben, die die Erkennung möglicher Handlungsfelder zur Stärkung des Tierwohls unterstützen. Die Landwirt*innen können dann in anonymisierter Form die Ergebnisse für ein nationales Tierwohlmonitoring freigeben.

Außendienst

Außendienst

Leiterin Außendienst

Svenja Horstmann

Telefon: 0431 33987-35

E-Mail: horstmann@lkv-sh.de

Zuchtwarte

Zuchtwart

Sönke Clasen

Telefon: 0152 56890305

E-Mail: sclasen@lkv-sh.de

Zuchtwartin

Julia Melchertsen

Telefon: 0152 56890303

E-Mail: jmelchertsen@lkv-sh.de

Zuchtwartin

Sonja Andresen

Telefon: 0152 56890014

E-Mail: sandresen@lkv-sh.de

Zuchtwartin

Mona Sengpiehl

Telefon: 0152 56890309

E-Mail: msengpiehl@lkv-sh.de

Zuchtwart

Claus Sierck

Telefon: 0152 56890306

E-Mail: csierck@lkv-sh.de

Zuchtwartin

Martina Thomsen

Telefon: 0152 56890300

E-Mail: mthomsen@lkv-sh.de

Zuchtwartin

Mirja Hollesen

Telefon: 0152 56890307

E-Mail: mhollesen@lkv-sh.de

Zuchtwartin

Karin Zielke

Telefon: 0152 56890301

E-Mail: kzielke@lkv-sh.de

Zuchtwartin

Sina Pippert

Telefon: 0152 56890304

E-Mail: spippert@lkv-sh.de

Zuchwartin

Ylvi Göpfert

Telefon: 0152 56890308

E-Mail: ygoepfert@lkv-sh.de

Fesselbänder und Ersatzohrmarken

Das sichere Erkennen der Kühe ist das A und O im täglichen Herdenmanagement aber auch bei der MLP ein Muss. Gerade hier liegt aber häufig das Problem. Wachsende Herden und wechselndes Personal machen eine eindeutige und gut lesbare Kennzeichnung der Kühe erforderlich. Meistens sind Halsbänder das Mittel der Wahl. Ihr Nachteil ist, dass sie schlecht erkennbar sind, sobald die Kuh im Melkstand an ihrem Platz steht.

Hinzu kommt, dass sie nicht selten durch verloren gegangene oder beschädigte Zahlen nur eingeschränkt lesbar sind. Die sichere Identifizierung der Kühe kann dann aufwändig und schwierig sein. In vielen Betrieben werden zur MLP auch die Ohrmarken der Tiere abgelesen, was bei "unkooperativen" Kühen schwierig sein kann. In beiden Fällen können elektronisch lesbare Chips am Tier weiterhelfen, sowohl in Form eines Fesselbandes als auch als elektronische Ohrmarke.

Elektronische Fesselbänder

Das Prinzip ist simpel: Ein Chip im Fesselband sorgt für die automatische Tiererkennung mittels eines Lesegeräts (z.B. „Stickreader“). Die Bänder sind aus robusten Kunststoff und können mit individuellen Stallnummern bedruckt werden.

Beim Anlegen der Bänder ist es wichtig, dass die Bänder nicht zu eng ums Bein liegen, damit Scheuerstellen vermieden werden und ein korrekter Sitz des Bandes am Bein ermöglicht wird. Korrekt angebrachte Fesselbänder führen so im alltäglichen Ablauf, aber auch bei der MLP zu einer deutlichen Erleichterung in der Tiererkennung.

Auch die kaum vermeidbare Verschmutzung der Bänder stellt kein Hindernis für die Funktionsfähigkeit dar, da die elektronische Lesbarkeit dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Elektronische Ohrmarke

Elektronische Ohrmarken haben bei uns trotz ihrer deutlichen Vorteile in der gesamten Produktionskette noch keine sehr große Verbreitung. In Dänemark sind sie dagegen auf Grund gesetzlicher Vorgaben üblich und haben sich dort gut bewährt.

Auch in Deutschland sind sie eine zulässige Alternative zu herkömmlichen Ohrmarken und können über die LKD bezogen werden. Der elektronische Chip in der Ohrmarke ermöglicht ebenfalls den Gebrauch für die Tiererkennung während der MLP.

Voraussetzung ist dann jedoch, dass die Ohrmarken von vorne erfasst werden können, etwa in einem Melkstand mit Frontaustrieb oder wenn ein Gang vor der Kuhreihe vorhanden ist.

Durchführung der MLP mit Hilfe von elektronischer Tierkennzeichnung

Hierbei werden am Tier befindliche elektronische Chips (Fesselbänder oder Ohrmarke) mit Hilfe eines vom LKV für die MLP kostenfrei zur Verfügung gestellten Lesestabs („Stickreader") ausgelesen und die entsprechende Tiernummer per Funk an den Datahandler des Ezi-Scanners zur Erfassung der Milchmenge und der Zuordnung der Milchprobe übertragen. Ziel der MLP mit dem Stickreader ist es, die Kuherkennung einfacher und zuverlässiger zu gestalten und die Arbeitsabläufe bei der MLP zu beschleunigen. Viele Anregungen aus der Praxis wurden bereits übernommen, so dass wir heute ein wirklich praxistaugliches System anbieten können. Einsetzbar ist der Stickreader in Kombination mit der elektronischen Tierkennzeichnung in nahezu allen Betrieben, die bei der MLP den Ezi-Scanner verwenden. Lediglich in Tandem-Melkständen sowie in Melkkarussellen kann das System derzeit noch nicht angewendet werden, da die Kuherfassung abgeschlossene Reihen verlangt, wie man sie im Side-by-Side oder Fischgrätenmelkstand vorfindet.

Außer den Anschaffungskosten für die Fesselbänder oder elektronische Ohrmarken entstehen keine zusätzlichen Kosten für die MLP. Bei Interesse oder weiteren Fragen zu elektronischen Fesselbändern oder Ohrmarken sowie zur MLP mit elektronischer Tierkennzeichnung wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Zuchtwart oder an das Außendienstbüro des LKV unter 0431/33987-35 oder -36.

Silikon-Milchschläuche

Nachdem im Sommer 2012 alle Milchleistungsprüfer mit neuen Silikon-Milchschläuchen für die Tru-Test- und LactoCorder-Milchmengenmessgeräte ausgerüstet wurden, können wir einen Milchschlauch dieser Qualität jetzt auch über die LKD zum Kauf anbieten. Es handelt sich um einen Milchschlauch eines namhaften Herstellers, der bereits einige Jahre in der Melktechnik verwendet wird. Geliefert wird der Schlauch in der Farbe blau mit einem Innendurchmesser von 16 mm und einer Wandung von 5,5 mm zum Preis von 15,50 €/m (zzgl. gesetzlicher MwSt.). Andere Maße und Ausführungen sind nach Absprache möglich. Die Abgabe erfolgt nur in Längen ab 20 m und weitere Längen in 5-m-Schritten. Sofern möglich erfolgt die Auslieferung im Rahmen der MLP über unsere Mitarbeiter.

Bitte beachten Sie, dass Bestellungen nur schriftlich über unser Bestellformular entgegengenommen werden können. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie hier.