Zentrales Milchlabor

Zuverlässige Analytik für moderne Milchviehhaltung

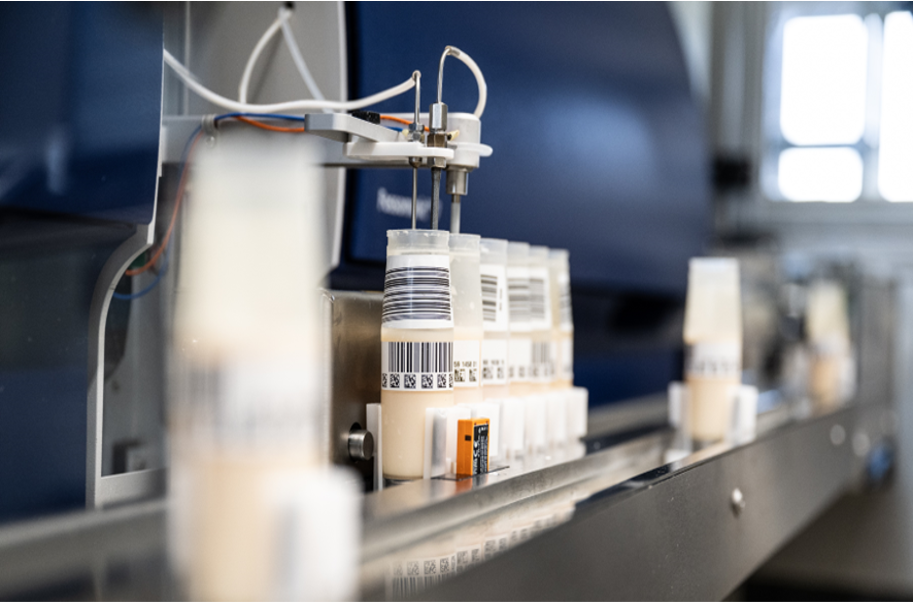

Das Zentrale Milchlabor (ZML) ist das Untersuchungslabor des Landeskontrollverbandes Schleswig-Holstein. Es verfügt über modernste Untersuchungstechnik für die routinemäßige Rohmilchanalyse. Werktäglich werden hier bis zu 20.000 Milchproben untersucht.

Dazu zählen vor allem die Milchproben aus der Milchleistungsprüfung sowie die Milchgüteproben der Anlieferungsmilch der schleswig-holsteinischen Meiereien gemäß der Rohmilchgüteverordnung (RohmilchGütV). Aber auch Sonderproben von Landwirten, Meiereien und Versuchsbetrieben werden regelmäßig untersucht. Im Jahr 2024 wurden insgesamt knapp 4,3 Mio. Milchproben untersucht.

Wir sind von Montag bis

Freitag in der Zeit von

6.00 bis 18.00 Uhr telefonisch erreichbar.

0431 33987-50

Fax 0431 33987-45

Milchleistungsprüfung (MLP)

Den größten Anteil aller im ZML untersuchten Milchproben (>80%) machen die Proben der Milchleistungsprüfung aus (MLP). In 2024 wurden mehr als 3,5 Millionen Milchproben unserer Mitgliedsbetriebe untersucht.

Hierbei handelt es sich um Einzelgemelksproben, die auf die Milchinhaltstoffe Fett, Eiweiß, Harnstoff, Laktose und die Zellzahl hin untersucht werden.

Güteprüfung

Das ZML ist die vom Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz bezüglich der Güteuntersuchung nach RohmilchGütV zugelassene Untersuchungsstelle in Schleswig-Holstein. Alle 17 in Schleswig-Holstein ansässigen Meiereien lassen die Untersuchung der Anlieferungsmilch im ZML durchführen. Die Proben werden bei Milchabholung auf dem Betrieb automatisch durch den Milchsammelwagen gezogen.

In 2024 wurden im ZML die Anlieferungsmilchproben von ca. 2.300 Lieferanten untersucht. Dabei wurden 216.000 Proben auf Fett, Eiweiß, Laktose, fettfreie Trockenmasse, Gefrierpunkt, pH-Wert und Zellzahl untersucht, 168.000 Proben auf Keimzahl und 211.000 Proben auf Hemmstoffe.

Milchgüteergebnisse 2024 (Jahresmittel)

Ø Fettgehalt: 4,19 %

Ø Eiweißgehalt: 3,47 %

Ø Zellgehalt: 193.000 Zellen/ml

Ø Keimgehalt: 20.000 Keime/ml

Ø Gefrierpunkt: −0,525 °C

Positive Hemmstoffbefunde: 0,05 % der untersuchten Proben

Die RohmilchGütV regelt die Bewertungsbasis für die Milchgeldabrechnung. Weiterhin besteht über die RohmilchGütV eine Verbindung zur EU-Lebensmittelhygieneverordnung. Bei Überschreitung der dort definierten Grenzwerte für Keim- oder Zellgehalt der Anlieferungsmilch besteht eine Meldepflicht an die zuständigen Behörden. Dauert die Überschreitung der Grenzwerte länger als drei Monate an, tritt automatisch ein Lieferausschluss in Kraft.

Untersuchungsparameter

Fett und Eiweiß

Die Ergebnisse der Fett- und Eiweißuntersuchung fließen direkt in den Auszahlungspreis der Milch ein. Laut RohmilchGütV muss die Anlieferungsmilch eines jeden Milchlieferanten mind. dreimal pro Monat auf diese beiden Parameter untersucht werden.

Der natürliche Fettgehalt der Milch liegt bei 4 bis 4,5 % (rot- und schwarzbunte Kühe), einige Rassen erreichen auch über 5 bzw. 6 % (Angler, Jersey). Das Milcheiweiß ist besonders hochwertig und enthält alle lebensnotwendigen Eiweißbausteine (Aminosäuren). Der natürliche Eiweißgehalt liegt bei rot- und schwarzbunten Kühen zwischen 3 und 3,5 %, bei Anglern und Jersey über 4 %.

Zellzahl

Der Zellgehalt der Herdensammelmilch, angegeben in 1.000 pro ml Milch, gibt einen Hinweis über die Eutergesundheit der gemolkenen Kühe.

Laut RohmilchGütV muss die Milch mindestens einmal je Kalendermonat auf den Parameter Zellzahl untersucht werden. Tatsächlich werden aber in jedem Monat mind. 4 Proben von jedem Lieferanten auf den Zellgehalt untersucht. Aus allen Einzelergebnissen der Zellzahluntersuchungen der letzten 3 Monate wird das geometrische Mittel berechnet (Einzelwerte multiplizieren und daraus die x. Wurzel ziehen, wobei x der Anzahl der Proben entspricht). Liegt der geometrische Mittelwert über dem Zellzahlgrenzwert von 400.000 Zellen/cm³ muss ein Abzug vom Auszahlungspreis von mind. 1 ct/kg vorgenommen werden.

Außerdem beginnt eine Besserungszeit von drei Monaten. Spätestens im dritten Monat muss der Grenzwert wieder eingehalten werden, sonst erhält der Betrieb ein Lieferverbot (EU-VO 854/2004).

Gefrierpunkt

Die Bestimmung des Gefrierpunktes zeigt die Temperatur, bei der die Milch gefriert. In der Milch sind viele Stoffe gelöst (z. B. Mineralsalze und Laktose), die den Gefrierpunkt der Milch unter den des Wassers, also unter 0° Celsius, auf ca. –0,524° C absenken. Durch die Messung lässt sich ein Fremdwasseranteil in der Milch nachweisen. Somit ist auch der Gefrierpunkt ein Gütemerkmal.

In Schleswig-Holstein wird aus jeder Inhaltsstoffprobe auch der Gefrierpunkt bestimmt. Werden mehrere Proben im Monat auf den Gefrierpunkt untersucht, dann wird aus den Einzelergebnissen ein arithmetischer Mittelwert berechnet. Die Meiereien in Schleswig-Holstein haben in ihren Milchlieferordnungen privatwirtschaftliche Abzugsregelungen getroffen, so dass erhöhten Werten ebenfalls eine Kürzung des Milchgeldes erfolgt.

Keimzahl

Der Keimgehalt ist ein Parameter für die Reinheit bzw. Sauberkeit der Milchgewinnung. Keime befinden sich überall in der Umwelt. Sie lassen sich nicht beseitigen, können aber durch hygienische Milchgewinnung und sofortige Kühlung in der Zahl begrenzt und am Wachstum gehindert werden.

Laut RohmilchGütV muss die Milch mind. zweimal je Kalendermonat auf den Parameter Keimzahl untersucht werden. Tatsächlich werden aber in jedem Monat mind. 3 Proben von jedem Lieferanten gezogen und auf den Keimgehalt untersucht. Aus allen Einzelergebnissen der Keimuntersuchungen der letzten 2 Monaten wird der geometrische Mittelwert berechnet (Einzelwerte multiplizieren und daraus die x. Wurzel ziehen, wobei x der Anzahl der Proben entspricht). Liegt der geometrische Mittelwert über dem Grenzwert von 100.000 Keimen/cm³ ist der Auszahlungspreis um mindestens 2 ct/kg Milch zu kürzen.

Außerdem beginnt, wie im Fall der Zellzahlüberschreitung, eine Besserungszeit von drei Monaten. Spätestens im dritten Monat muss der Grenzwert wieder eingehalten werden, sonst erhält der Betrieb ein Lieferverbot (EU-VO 854/2004).

Hemmstoffe

Hemmstoffe sind alle Substanzen, die das Wachstum von Keimen in der Milch hemmen. Dies können Rückstände von Medikamentenanwendungen (meist durch Gabe von Antibiotika) am Tier oder Desinfektionsmittel aus der Reinigung der Melkanlage sein. Damit die Milch frei von Hemmstoffen bleibt, hat der Gesetzgeber eine Untersuchungspflicht und im Falle eines positiven Befundes einen empfindlichen Abzug vom Milchgeld vorgeschrieben.

Laut RohmilchGütV müssen monatlich mindestens vier Untersuchungen zur Feststellung von Hemmstoffen hinsichtlich der Hemmstoffgruppen Penicilline, Cephalosporine, Aminoglykoside, Makrolide und Lincosamide, Sulfonamide sowie Tetracycline durchgeführt werden. Hinsichtlich der Hemmstoffgruppe der Chinolone müssen zusätzlich je Kalenderjahr zwei Untersuchungen durchgeführt werden. Bei einem Nachweis von Hemmstoffen ist der Auszahlungspreis je positives Untersuchungsergebnis für den gesamten Monat um 3 ct/kg zu kürzen und bei einem weiteren Nachweis in demselben Monat um mindestens weitere 3 ct/kg.

Harnstoff

Harnstoff ist ein normales Produkt des Stickstoff-Stoffwechsels beim Wiederkäuer. Der Harnstoffgehalt der Milch liegt im Normalbereich bei 150 bis 250 mg pro Liter Milch. Höhere oder niedrigere Werte sind durch eine der Jahreszeit angepasste Fütterung bedingt (Sommer/Winter). Der Harnstoffgehalt der Milch gibt wichtige Hinweise auf die Energie- und Eiweiß-Versorgung der Kühe. Die Beachtung des Milchharnstoffgehaltes ermöglicht zudem eine umweltschonende Rinderhaltung und Milchproduktion.

Aufgrund seiner Bedeutung für eine kostenoptimierte und umweltschonende Fütterung der Milchkuh ist die Kenntnis des Harnstoffgehaltes für den Landwirt sehr wichtig. Da er die Qualität der Milch nicht unmittelbar beeinflusst wird er in der Milchgeldberechnung nicht berücksichtigt.

Ansprechpartner

Abteilungsleiterin, QMB

Dr. Julia Tetens

Telefon: 0431 33987-51

E-Mail: tetens@lkv-sh.de

Laborleiterin

Karin Vorbeck

Telefon: 0431 33987-46

E-Mail: vorbeck@lkv-sh.de

Schichtleiter

Gero Finken

Telefon: 0431 33987-50

Schichtleiter

Christof Overath

Telefon: 0431 33987-50

stellv. Schichtleiter

Ludwig Kaack

Telefon: 0431 33987-50

Annahmelabor

Kim Fyona Grimm

Telefon: 0431 33987-53

E-Mail: sonderproben@lkv-sh.de

Annahmelabor

Bettina Hanke

Telefon: 0431 33987-53

E-Mail: sonderproben@lkv-sh.de

Annahmelabor

Sandra Westphal

Telefon: 0431 33987-53

E-Mail: sonderproben@lkv-sh.de

Annahmelabor

Haike Mankiewitz

Telefon: 0431 33987-53

E-Mail: sonderproben@lkv-sh.de

Milchgütebewertung

Sabine Gödtel

Telefon: 0431 33987-70

E-Mail: zml@lkv-sh.de

Milchgütebewertung

Corinna Griemsmann

Telefon: 0431 33987-70

E-Mail: zml@lkv-sh.de

Mitteilung der Milchgüteergebnisse

Die frühzeitige Kenntnis der Qualitätsparameter der Anlieferungsmilch bietet die Möglichkeit, schneller auf Fehlentwicklungen z.B. bei der Melkhygiene oder Eutergesundheit zu reagieren. Dies kann wesentlich dazu beitragen, Milchgeldverluste zu vermeiden. Dafür bietet das ZML bzw. der LKV jedem Milcherzeuger schnellere Mitteilungswege an. Die Information über neue Ergebnisse erfolgt direkt nach Abschluss der Untersuchung im Labor.

MLP-Online und LKV-Info App

Mitglieder des LKV SH können ihre Milchgüteergebnisse in unseren kostenfreien Herdenmanagementprogrammen MLP-Online und MLP-Mobil einsehen. Nach der Anmeldung im Mitgliederportal und der Auswahl MLP-Online, sind die die Güteergebnisse unter Auswertungen –> Milchgüte zu finden. Neue Probenergebnisse werden hier tagesaktuell angezeigt.

Milchgüte Online-Auskunft

Für Milcherzeuger, die nicht Mitglied im LKV SH sind, bietet das ZML ebenfalls eine Online-Auskunft an. Für die Erstregistrierung senden Sie bitte eine E-Mail an zml@lkv-sh.de. Sie bekommen dann die Zugangsdaten per Post zugesandt. Zukünftig können Sie sich dann für die Online-Auskunft einloggen und jederzeit Ihre Milchgüteergebnisse einsehen.

Mitteilung per E-Mail

Eine weitere Möglichkeit ist die Mitteilung der Güteergebnisse per E-Mail. Dazu ist nur die einmalige Anmeldung und Registrierung notwendig. Sobald neue Ergebnisse vorliegen, erfolgt die Zusendung einer E-Mail. Für die Teilnahme füllen Sie bitte das Antragsformular Milchgüte Mitteilungswege aus und senden dieses an das ZML zurück. Mit diesem Formular können Milcherzeuger, die nicht Mitglied im LKV SH sind, auch die Übermittlung des Harnstoffgehaltes bestellen.

Wir sind von Montag bis

Freitag in der Zeit von

6.00 bis 18.00 Uhr telefonisch erreichbar.

0431 33987-70

Fax 0431 33987-45

Sonderproben

Im zentralen Milchlabor des LKVs können bei speziellen Fragestellungen sowohl von Einzeltieren als auch von der Herde (Tankmilchproben) Sonderproben günstig und einfach auf folgende Parameter untersucht werden:

Milchinhaltsstoffe

Die Milchinhaltsstoffe Fett, Eiweiß sowie Harnstoff liefern Informationen über die Fütterungs- und Stoffwechselsituation des Tieres bzw. der Herde und geben Hinweise auf die Energie- und Eiweißversorgung der Kühe.

Keimzahl

Die Keimzahl ist ein Maß für die hygienische Beschaffenheit der Milch. Eine erhöhte Keimzahl findet ihre Ursache fast immer in den milchführenden Systemen. Besonders die Reinigung und Desinfektion der Melkanlage sowie die sofortige Kühlung der Milch sind entscheidend für niedrige Keimzahlen.

Gefrierpunkt

Der Gefrierpunkt stellt ein Gütemerkmal der Milch dar und liegt im Normalbereich bei -0,524°C. Eine Erhöhung des Gefrierpunktes kann auf einen Fremdwasseranteil hinweisen.

Zellzahl

Die Zellzahl ist der wichtigste Parameter zur Beurteilung der Eutergesundheit. Bereits Zellgehalte von mehr als 100.000 Zellen/ml beim Einzeltier weisen auf eine subklinische Mastitis hin.

Hemmstoffe

Bei Hemmstoffen handelt es sich in erster Linie um Antibiotika. Das Freisein der Milch von Hemmstoffen sichert die gesundheitliche Unbedenklichkeit für den Verbraucher und die technologische Unbedenklichkeit für die Weiterverarbeitung der Milch.

Hinweise zur korrekten Probenahme

Eine sorgfältige Probenahme ist Voraussetzung für ein aussagefähiges Ergebnis. Bitte beachten Sie daher:

- vor dem Abfüllen der Probe für eine gute Durchmischung der zu Milch sorgen

- Probenflaschen bitte nur zu etwa zwei Drittel befüllen

- Milch in die Probenflasche zufüllen (z.B. mit einer Kelle oder einem Messbecher), niemals mit der Probenflasche schöpfen

- den Untersuchungsauftrag immer vollständig ausfüllen

Keimzahl Checkliste

Hilft bei der schnellen Überprüfung von Melk- und Kühlsystem bei erhöhten Keimzahlen.

Downloads

| Untersuchungsauftrag Sonderproben.pdf |

Je nach Untersuchung kann es sinnvoll sein, Probenflaschen mit einem bereits enthaltenen Konservierungsmittel zu nutzen

Inhaltsstoffe und Zellzahl

Probenflaschen mit als auch ohne Konservierungsmittel Bronopol (rot gefärbt) oder alternativ abgekochte Gefäße (z.B. Marmeladenglas).

Hemmstoffe und Gefrierpunkt

Probenflaschen OHNE Konservierungsmittel, alternativ abgekochte Gefäße.

Keimzahl

Probenflaschen mit Konservierungsmittel Azidiol (blaue gefärbt, ACHTUNG: giftig, darf nicht in das Lebensmittel Milch gelangen!), welche Sie bei Ihrem Zuchtwart oder vom Labor erhalten. Besser unkonservierte Proben ziehen und diese kühlen und schnell ins Labor bringen, da sonst die Keimzahl ansteigt.

Qualitätssicherung

Seit jeher ist die Qualitätssicherung im ZML von besonderer Bedeutung. Das Labor ist bereits seit 2002 nach der internationalen Norm EN ISO/IEC 17025 (Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien) akkreditiert und das Qualitätsmanagementsystem des Labors somit seit über 20 Jahren von einer unabhängigen Stelle anerkannt. Dafür erfolgt in regelmäßigen Abständen eine Begutachtung durch externe Auditoren der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle). Die aktuelle Akkreditierungsurkunde inklusive Anhang steht nachstehend als Download bereit.

Im Bereich der Bestimmung von Hemmstoffen in Milch mittels mikrobiologischer Prüfsysteme sowie mittels Rezeptor-Schnelltests verfügt das Zentrale Milchlabor über eine flexible Akkreditierung nach Kategorie B. Eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Geltungsbereich finden Sie auf dieser Seite.

Das Labor nimmt an einer großen Anzahl von Vergleichsuntersuchungen teil. Für alle Parameter finden im wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Rhythmus Ringtests gemeinsam mit anderen Laboren statt, wodurch die Sicherheit der Ergebnisse regelmäßig bestätigt werden kann.

Trächtigkeitsuntersuchungen aus der Milch

Trächtigkeitsuntersuchungen aus Milch – einfach, schnell und sicher

Trächtig oder nicht trächtig – das ist die entscheidende Frage im Fruchtbarkeitsmanagement von Milchviehherden. Die Trächtigkeitsuntersuchung (TU) über die Milch ist dabei mittlerweile ein fester Bestandteil im Fruchtbarkeitsmanagement der modernen Milchviehbetriebe geworden. Der Vorteil dieser Art der TU, die genauso sicher ist wie die rektale Palpation oder die Ultraschalluntersuchung liegt in ihrer Einfachheit: Beim Melken wird lediglich eine Milchprobe (Handprobe) gezogen, die im ZML auf Trächtigkeit untersucht wird. Noch einfacher wird es, wenn die Milchprobe der Milchkontrolle (MLP-Probe) zur TU genutzt wird.

Im Labor erfolgt die Untersuchung der Milchprobe auf Trächtigkeit über einen ELISA-Test der Firma IdEXX. Dabei werden bestimmte Eiweiße, sogenannte trächtigkeitsassoziierte Glykoproteine, kurz PAGs (englisch: pregnancy associated glycoproteins), die während der Trächtigkeit gebildet werden, nachgewiesen. Der Gehalt an PAGs in der Milch steigt bei einer Trächtigkeit rasch an. Bereits ab dem 28. Tag nach der Besamung liefert der Test ein sicheres Ergebnis.

Wir sind von Montag bis

Freitag in der Zeit von

6.00 bis 18.00 Uhr telefonisch erreichbar.

0431 33987-53

Fax 0431 33987-45

Welche Vorteile bietet die TU aus Milchproben?

- Schneller und einfacher Nachweis der Trächtigkeit aus Milchproben

- Sicherer Nachweis ab dem 28. Trächtigkeitstag

- Nachweisgenauigkeit vergleichbar mit Ultraschall und Palpation

- Einfache Probenahme während des Melkens oder Nutzung der MLP-Proben

- Verringerte Zwischenkalbezeit durch frühes Erkennen nicht trächtiger Tiere

- Keine weitere Belastung für das Tier durch Fixierung

- Keine zeit- und arbeitsaufwendige Trächtigkeitsuntersuchung

- Nachweis beim Verkauf von Schlachtkühen

Welche Milchproben eignen sich für die Trächtigkeitsuntersuchung?

Grundsätzlich eignen sich sowohl selbst gezogene Handproben als auch die MLP-Proben der monatlichen Kontrolle. Die Milchproben können mit Bronopol (MLP-Proben) oder Borsäure (Handproben, Röhrchen wie für Erregernachweis) konserviert sein.

Was ist zu beachten?

PAGs sind bereits ab dem 28. Tag nach der Besamung nachweisbar. Ihr Gehalt steigt im Verlauf der Trächtigkeit immer weiter an. Nach dem Abkalben, aber auch bei einem Abort dauert es einige Zeit, bis die PAG Werte wieder gesunken sind. In dieser Zeit ist die Gefahr von falsch positiven Resultaten am größten. Es empfiehlt sich daher, 60 Tage nach dem Abkalben und etwa 7 - 10 Tage nach einem embryonalen Frühtod abzuwarten und dann erneut eine Milchprobe untersuchen zu lassen. Je länger die Trächtigkeit fortgeschritten ist, desto länger dauert es, bis der PAG-Wert unter den Grenzwert fällt.

Bei einer TU in einem frühen Trächtigkeitsstadium (vor dem 60 Trächtigkeitstag), gilt es zu beachten, dass es zu einem Frühaborten kommen kann. Diese Verluste der Trächtigkeit sind im gewissen Maße normal und liegen zwischen dem 28. Trächtigkeitstag und der Abkalbung bei 25 % und zwischen dem 56. Tag und der Abkalbung immerhin noch bei 7 %.

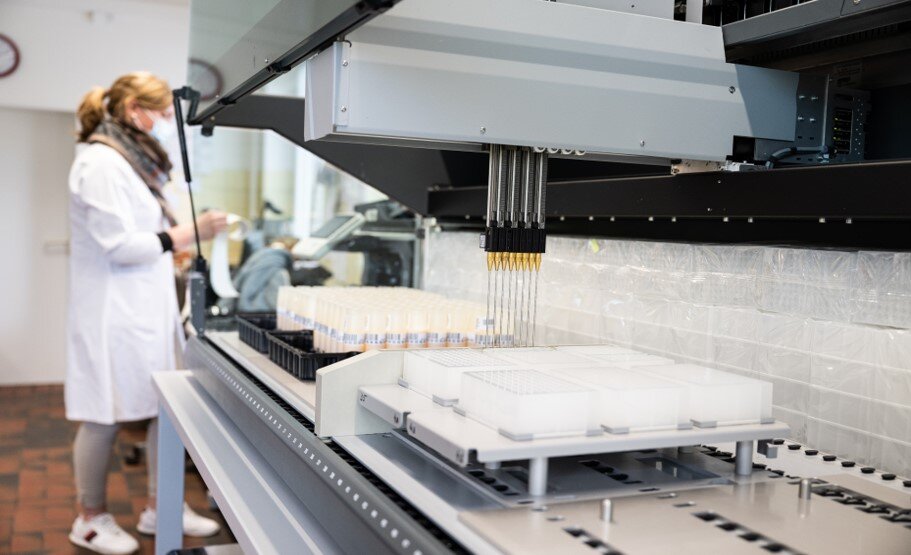

Wie erfolgt die Untersuchung im Labor?

Der Nachweis der PAGs im Labor erfolgt schnell und präzise mit einem ELISA-Test der Firma IDEXX:

- In jede Vertiefung der ELISA-Platte werden einige Tropfen Milch gegeben.

- Nacheinander werden mehrere Reagenzien hinzugegeben.

- Wenn die Kuh trächtig ist, entwickelt sich ein gelber Farbumschlag. Ist die Kuh nicht trächtig, bleibt die Probe farblos.

- Mit einem optischen Dichteleser wird die Farbe (Kolorimetrie) gemessen und das Ergebnis "trächtig", "nicht trächtig" oder "Test wiederholen" ermittelt.

Was bedeutet das Ergebnis „Test wiederholen“?

In der Probe konnte eine geringe Menge an PAGs nachgewiesen werden. Allerdings war der Gehalt nicht hoch genug, um sicher sagen zu können, dass die Kuh tatsächlich trächtig ist. In diesem Fall sollte zu einem späteren Zeitpunkt (nach 7 bis 10 Tagen) erneut eine Milchprobe der Kuh auf Trächtigkeit untersucht werden. Gründe hierfür können sein:

- Die Beprobung ist zu früh erfolgt (weniger als 28 Tage nach der Besamung oder 60 Tage nach der Kalbung sind erst vergangen).

- Die Kuh hatte einen Abort (es dauert ca. 8 Tage, wenn die Kuh nach etwa 30 – 50 Trächtigkeitstagen das Kalb verliert).

- Eine Verschleppung bei der Probenahme ist aufgetreten.

- In seltenen Fällen kommt es zu einem kurzzeitigen Abfall der PAG-Werte. Die Kuh ist aber dennoch trächtig.

Trächtigkeitsuntersuchung aus Handproben

Gerne senden wir Ihnen Probenröhrchen zu. Das Leergut aus der Mastitiserregeruntersuchung ist ebenfalls verwendbar. Die im Probenröhrchen enthaltene Flüssigkeit (Borsäure) dient der Konservierung.

Achten Sie darauf den Untersuchungsauftrag Trächtigkeit vollständig und korrekt auszufüllen und ihn gemeinsam mit den Proben an uns zur Untersuchung zu schicken.

Alternativ nutzen Sie als LKV-Mitglied doch unsere Online-Erfassung. Diese ermöglicht eine einfache und komfortable Auswahl der Tiere, für die Sie eine Trächtigkeitsuntersuchung wünschen. Nach der Anmeldung wird Ihnen Ihr Kuhbestand inklusive letztem Besamungs- und Kalbedatum angezeigt. In dieser Anzeige können Sie dann einfach die Kühe anklicken, von denen Sie eine Milchprobe nehmen möchten. Den so erstellten Probenbegleitschein können Sie direkt ausdrucken und mit den Proben ins Labor schicken. Dieses Verfahren hat zudem den Vorteil, dass die Ergebnisse der Trächtigkeitsuntersuchung auch in die Datenbank eingehen und somit sowohl im Internet-Programm „MLP-Online“ als auch auf dem Rückbericht angezeigt werden.

Downloads

| Untersuchungsauftrag Trächtigkeit |

| Gruppe | Probenanzahl | Preis |

|---|---|---|

| LKV-Mitglieder | 1 – 20 Proben | 5,50 € / Probe |

| > 20 Proben | 4,75 € / Probe | |

| Nichtmitglieder | 1 – 12 Proben | 7,50 € / Probe |

| > 20 Proben | 6,75 € / Probe | |

| Bearbeitungsgebühr | 6,00 € / Auftrag zzgl. MwSt. | |

Und so geht’s

- Probenröhrchen direkt im ZML per E-Mail (sonderproben@lkv-sh.de) oder telefonisch (0431 – 33 987 53) bestellen oder über die Leistungsprüfer anfordern.

- Mit der Online-Erfassung den Probenbegleitschein erstellen oder den Untersuchungsauftrag Trächtigkeit ausfüllen.

- Abreiß-Barcode vom Proberöhrchen ziehen und zu der entsprechenden Kuh auf den Probenbegleitschein / den Untersuchungsauftrag kleben.

- Euter reinigen, Vorgemelk verwerfen

- Probenröhrchen öffnen. Achtung: die Röhrchen enthalten ein Konservierungsmittel, das nicht auslaufen darf (Hautkontakt vermeiden).

- Die Milch aus einer Zitze direkt in das Röhrchen melken. Probenröhrchen bis zum oberen Rand des Barcodes füllen und verschließen.

- Bis zum Versand die Probenröhrchen möglichst im Kühlschrank lagern.

- Die Proben mit beigelegtem Untersuchungsauftrag zügig an das ZML in Kiel senden (per Post, über die Leistungsprüfer oder direkt im Labor abgeben).

Trächtigkeitsuntersuchung aus MLP-Proben

Zur TU aus MLP-Proben stehen verschiedene Varianten zur Verfügung:

TU auf Zuruf

Der Landwirt kann im Rahmen der Milchkontrolle seinem Leistungsprüfer mitteilen, welche Kühe auf Trächtigkeit untersucht werden sollen. Der Leistungsprüfer registriert diese Kühe, so dass für die entsprechenden Proben im ZML automatisch auch Trächtigkeitstests durchgeführt werden. Hierfür wird die gleiche Gebühr inklusive Staffelung wir für TU aus Handproben erhoben.

Betriebe, die mit einem Melkstand melken füllen vor erstmaliger Nutzung der TU auf Zuruf bitte den Auftrag TU auf Zuruf aus und senden ihn zum LKV. Bei weiteren Beauftragungen der TU auf Zuruf ist dann kein erneuter Auftrag nötig.

Betriebe, die mit einem Roboter melken (AMV-Betriebe) füllen vor erstmaliger Nutzung der TU auf Zuruf bitte den Auftrag TU auf Zuruf_AMV aus und senden ihn zum LKV. Bei weiteren Beauftragungen der TU auf Zuruf müssen die Stallnummern der Kühe, die auf Trächtigkeit untersucht werden sollen, auf dem Formular TU Kühe AMV notiert werden.

| Probenanzahl | Preis (zzgl. MwSt) |

|---|---|

| 1 – 20 Proben | 5,50 € / Probe |

| > 20 Proben | 4,75 € / Probe |

Abo-Varianten

Und noch bequemer wird es für unsere Mitglieder mit Nutzung einer der drei Abonnement-Varianten. Bei Abschluss einer Abo-Variante muss der Milchviehhalter die mutmaßlich trächtigen Kühe gar nicht mehr selbst heraussuchen. Liegen alle Besamungsdaten rechtzeitig und korrekt vor, werden die MLP-Proben der zur Trächtigkeitsuntersuchung anstehenden Kühe automatisch im ZML getestet. Landwirte erhalten die Ergebnisse dann mit dem Rückbericht oder können sie online einsehen.

TU Abo 1

Bei dieser Abonnement-Variante erfolgt nur eine Trächtigkeitsuntersuchung. Dafür kann ein Termin nach der Besamung individuell gewählt werden und alle Kühe werden zu diesem Zeitpunkt auf Trächtigkeit untersucht. Diese Möglichkeit ist von Interesse, wenn eine Trächtigkeit zu einem späteren Zeitpunkt, zu dem die Gefahr eines Abortes geringer ist, abgesichert werden soll, beispielsweise ab dem 60. Tag nach der Besamung.

Auch für Betriebe, deren Besamungsdaten nicht oder nicht rechtzeitig beim LKV vorliegen, ist das “TU Abo 1“ eine nützliche Alternative. Denn der Untersuchungszeitpunkt kann individuell auch auf einen bestimmten Tag nach der letzten Kalbung festgelegt werden. Für das „TU Abo 1“ berechnet der LKV 5,50 €/Probe (zzgl. MwSt).

TU Abo 2

Bei Abschluss dieses Abonnements werden die Milchproben aller Kühe, deren Besamung mindestens 28 Tage und die letzte Kalbung mindestens 60 Tage zurückliegen, automatisch auf Trächtigkeit untersucht. Zur Absicherung des Ergebnisses wird bei der nächsten MLP ein zweiter Test durchgeführt. Bei einem negativen Ergebnis beginnt automatisch einer neuer TU-Zyklus frühestens 28 Tage nach der erneuten Besamung. Für das „TU Abo 2“ berechnet der LKV 12,- €/Kuh und Laktation (zzgl. MwSt). Diese Abo-Variante dient vor allem der frühzeitigen Erkennung nicht tragender Kühe.

TU Abo 3

Hierbei handelt es sich um eine Erweiterung des „TU Abos 2“. Zur Absicherung der Trächtigkeit wird nach zwei positiven Testergebnissen ein dritter Trächtigkeitstest ab dem 160. Trächtigkeitstag gemacht. So kann vermieden werden, dass nicht tragende Kühe trocken gestellt werden. Für das „TU Abo 3“ berechnet der LKV 16,00 €/Kuh und Laktation (zzgl. MwSt).

Sie möchten eine der drei Abo-Varianten nutzen?

Füllen Sie einfach das Formular Abo TU aus MLP-Proben (Melkstandsbetriebe) bzw. Abo TU aus MLP-Proben_AMV (Roboterbetriebe) aus und senden Sie es rechtzeitig vor dem gewünschten Startzeitpunkt per Post an:

Landeskontrollband Schleswig-Holstein, Steenbeker Weg 151, 24106 Kiel

E-Mail an mlp@lkv-sh.de oder

Fax an 0431 – 33 987 13

Mastitisuntersuchung / Erregernachweis

Um die Mitgliedsbetriebe im Bereich des Eutergesundheitsmanagements unterstützen zu können, kooperiert der LKV SH mit dem niedersächsischen LKV-Labor, dem Institut für Milchuntersuchung (IfM).

Als Mastitis bezeichnet man entzündliche Vorgänge im Drüsengewebe des Euters. Diese Erkrankung verursacht nicht nur Schmerzen bei der Kuh, sondern führt durch die damit verbundene geringere Milchproduktion auch zu einem großen wirtschaftlichen Verlust. Zur erfolgreichen Behandlung einer Mastitis ist es notwendig zu wissen, welche Erreger für die Entzündung verantwortlich sind. Ein sogenannter Erregernachweis sollte somit aus Milchproben erkrankter Tiere durchgeführt werden.

Um die Mitgliedsbetriebe hierbei optimal zu unterstützen, kooperiert der LKV SH seit August 2022 mit dem niedersächsischen LKV-Labor, dem Institut für Milchuntersuchung (IfM). Das IfM betreibt seit vielen Jahren ein spezialisiertes Mastitislabor und bietet sowohl den klassischen mikrobiologischen als auch den molekularbiologischen Erregernachweis an:

Downloads

| Untersuchungsauftrag IfM |

Mikrobiologie

- Klassischer Erregernachweis (Bakteriologische Untersuchung, BU): Kultur auf blut- und äsculinhaltigem Nährboden sowie Differenzierung entsprechend der DVG Leitlinien

- inklusive Bestimmung der Zellzahl

- Resistenztest mit bis zu 16 Antibiotika anschließend möglich

- Befunde liegen innerhalb von zwei Tagen nach Probeneingang im Labor vor

- eine sterile Probenahme ist erforderlich

Molekularbiologie

- Nachweis der DNA der Erreger mittels PCR – MEDI (Mastitis-Erreger-DNA-Identifikation, auch als Pathoproof® Komplett C-16 bekannt)

- Nachweis schwer anzüchtbarer Erreger wie Mycoplasmen möglich (Pathoproof® Mykoplasmen)

- Befund liegt schnell vor

- eine sterile Probenahme ist grundsätzlich ebenfalls erforderlich, aber

- bei speziellen Fragestellungen ist die Untersuchung von nicht sterilen Proben wie Tankmilch-, Pool- oder MLP-Proben als Screening auf kuhassoziierte Erreger möglich

- kein Resistenztest möglich

Welches Verfahren im Bedarfsfall am besten geeignet ist, hängt von der individuellen Situation auf dem Betrieb ab und sollte mit dem Hoftierarzt abgestimmt werden. Bei speziellen Fragestellungen zur Eutergesundheit stehen am IfM zwei spezialisierte Tierärzte für Beratungen zur Verfügung.

| Leistung | Einheit | Preis |

|---|---|---|

| Grundpreis Mastitiserregernachweis | Je Auftrag | 6,00 € |

| Mastitiserregernachweis inkl. Zellzahl | Je Kuh (4 Viertel) | 11,50 € |

| Resistenztest (Antibiogramm) | Je Keim | 8,00 € |

| MEDI (Mastitiserreger-DNA-Identifikation) Pathoproof® Komplett C-16 | – | 21,50 € |

| MEDI (Mastitiserreger-DNA-Identifikation) Pathoproof® Mykoplasmen | – | 21,50 € |

Leistungsverzeichnis IfM, Stand Mai 2024

Die Abrechnung der untersuchten Proben erfolgt dann direkt mit dem IfM per Rechnungsstellung.

Hinweise zur Probenahme

Geeignetes Leergut erhalten Sie bei Ihrem/r Leistungsprüfer/in in Form einer Postbox mit acht mit Konservierungsmittel versehenen Proberöhrchen sowie Untersuchungsaufträgen. Diese Postbox können Sie auch im ZML per Telefon unter 0431 – 33 987 53 oder per Mail an sonderproben@lkv-sh.de anfordern. Sollten Sie eine größere Anzahl an Proben ziehen wollen, stellen wir Ihnen selbstverständlich auch mehr Leergut zur Verfügung.

Fragen zu den Untersuchungsmöglichkeiten oder zur Eutergesundheit beantworten Ihnen gerne

Abteilungsleiterin, QMB

Dr. Julia Tetens

Telefon: 0431 33987-51

E-Mail: tetens@lkv-sh.de