Tierkennzeichnung

Sicherheit die Zukunft schafft!

Die Landwirtschaftliche Kontroll- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (LKD) ist ein wichtiger Dienstleister für die tierhaltenden Betriebe in Schleswig-Holstein und Hamburg. Als Regionale Stelle im Sinne der Viehverkehrsverordnung für das Land Schleswig-Holstein sowie die Freie und Hansestadt Hamburg stehen wir Ihnen als Ansprechpartner zu allen Fragen der Kennzeichnung und Registrierung von Tieren sowie zu Fragen zur zentralen Datenbank HI-Tier zur Verfügung.

Für Meldekarten rufen Sie uns an 0431 33987-75

Wir sind von Montag bis Donnerstag

in der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr

und Freitag in der Zeit von

8.00 bis 12.00 Uhr telefonisch erreichbar.

0431 33987-33

Fax 0431 33987-73

Ihre Ansprechpartner

Abteilungsleitung LKD

Rudolf Wittke

Telefon: 0431 33987-33

E-Mail: vvvo@lkv-sh.de

Silke Schmidt

Telefon: 0431 33987-33

E-Mail: vvvo@lkv-sh.de

Sabine Kiehne

Telefon: 0431 33987-33

E-Mail: vvvo@lkv-sh.de

Verena Sobotta

Telefon: 0431 33987-33

E-Mail: vvvo@lkv-sh.de

Céline Nissen

Telefon: 0431 33987-33

E-Mail: vvvo@lkv-sh.de

Registrierung

Registrierung von tierhaltenden Betrieben

Wer Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Einhufer, Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel halten will, hat dies der zuständigen Behörde (Veterinärbehörden der Kreise oder Kreisfreien Städte bzw. der Stadt Hamburg) vor Beginn der Tätigkeit anzuzeigen.

Folgende Daten sind bei der zuständigen Behörde (Veterinärbehörden der Kreise oder Kreisfreien Städte bzw. der Stadt Hamburg) zu melden:

-

- Name und Anschrift des Tierhalters

- Art und Anzahl Tiere

- Standort der Tierhaltung

- Nutzungsart

Jede Änderung der Tierhaltung inkl. Adressenänderung ist unverzüglich der zuständigen Veterinärbehörde mitzuteilen.

Die Behörde teilt dem Betrieb eine 12-stellige Registriernummer zu. Diese gliedert sich in 2 Stellen für das Bundesland, 1 Stelle für den Regierungsbezirk, 2 Stellen für den Landkreis, 3 Stellen für die Gemeinde und 4 Stellen für die Betriebsnummer.

| Bundes-land | Regierungs-bezirk | Landkreis-schlüssel | Gemeinde schlüssel |

Betriebs-schlüssel |

|---|---|---|---|---|

| 01 (SH) oder 02 (HH) |

R | KK | GGG | BBBB |

Die zuständigen Veterinärbehörden leiten die Daten an die LKD als zentrale Adressdatenstelle für Schleswig-Holstein und Hamburg weiter. Diese Daten werden von der LKD in die nationale Datenbank HI-Tier eingefügt.

Neben der Meldung der Tierhaltung bei der zuständigen Veterinärbehörde hat sich jeder tierhaltende Betrieb auch beim Tierseuchenfonds Schleswig-Holstein (für Tierhaltungen in Schleswig-Holstein) oder bei der Tierseuchenkasse der Freien und Hansestadt Hamburg (für Tierhaltungen in Hamburg) zu registrieren.

Ohrmarkenbestellung

Bestellung von amtlichen Ohrmarken zur Kennzeichnung von Rindern, Schafen und Ziegen

Die Bestellung von amtlichen Ohrmarken bei der LKD mbH ist nur für Tierhalter aus Schleswig-Holstein oder Hamburg mit einer gültigen Registriernummer möglich. Für die Bestellung von Ohrmarken über unsere Seiten wird die Zugangskennung für HIT (Registriernummer und PIN) benötigt.

Voraussetzung für den Bezug von Ohrmarken ist die frist- und ordnungsgemäße Meldung des Tierbestands zum Tierseuchenfonds Schleswig-Holstein oder zur Tierseuchenkasse der Freien und Hansestadt Hamburg.

Die Bestellung von Ohrmarken und deren Bezug über die LKD ist gebührenpflichtig.

Für den Fall, dass Sie Probleme bei der Bestellung über unserer Internetseite oder noch keine Zugangskennung zu HIT haben, benutzen Sie bitte unsere Formulare zur schriftlichen Bestellung (siehe unten).

Online-Ohrmarkenbestellung

Bestellen Sie hier amtliche Ohrmarken zur gesetzeskonformen Kennzeichnung Ihrer Tiere.

Downloads

Kennzeichnung und Registrierung von Rindern

Kennzeichnung und Registrierung von Rindern

Seit dem 1. Januar 1998 gelten EU-einheitliche Regeln zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern. Ab diesem Zeitpunkt müssen alle neugeborenen Kälber mit 2 identischen Ohrmarken gekennzeichnet werden. Weiterhin ist seit dem 26. September 1999 die nationale Datenbank (HI-Tier) zur Registrierung aller Rinder und deren Lebenswege betriebsbereit. Zentrale Elemente der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern sind:

-

- 2 identische Ohrmarken zur Einzeltierkennzeichnung

- Tierpässe bzw. Stammdatenblatt und

- Register in jedem Betrieb (Bestandsregister)

sowie die elektronische Datenbank(HI-Tier), in der die relevanten tierbezogenen Meldungen vorgenommen werden müssen:

-

- Geburtsmeldung

- Bewegungsmeldung

- Schlachtmeldung

- Meldekettenfehler

Wir sind von Montag bis Donnerstag

in der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr

und Freitag in der Zeit von

8.00 bis 12.00 Uhr telefonisch erreichbar.

0431 33987-33

Fax 0431 33987-73

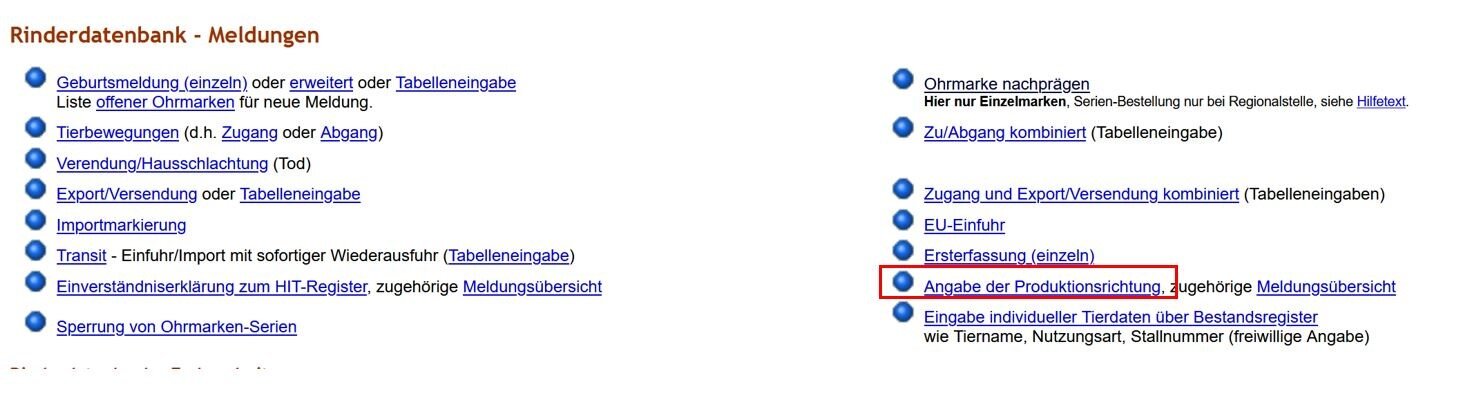

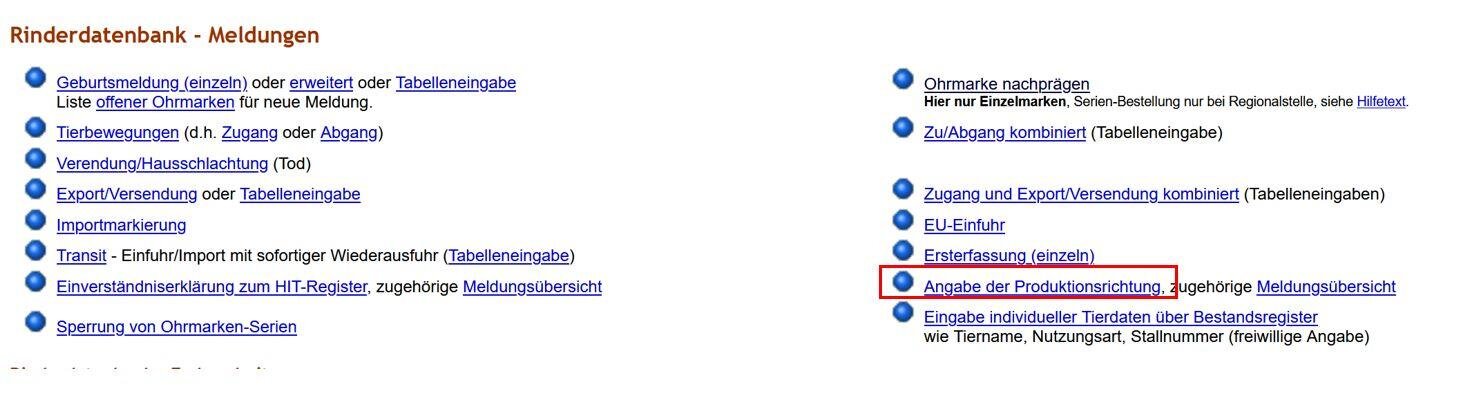

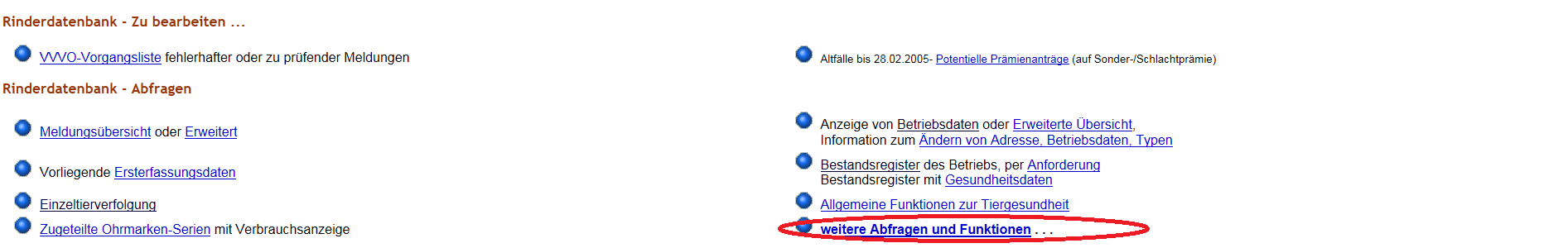

Auszug aus dem Anwendermenü der HI-Tier-Datenbank, Rinderdatenbank

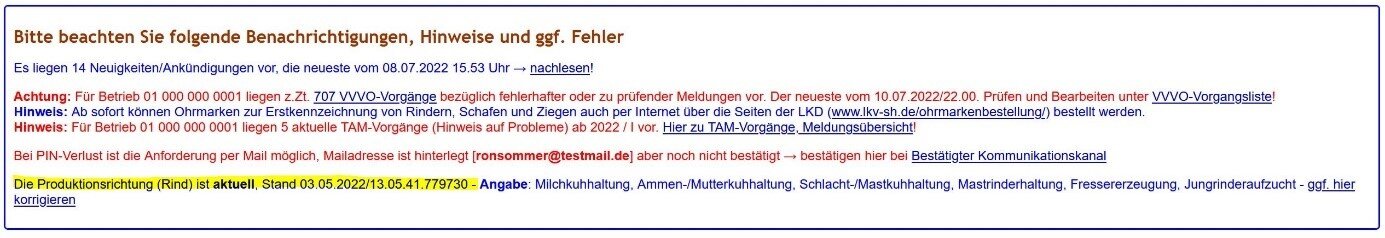

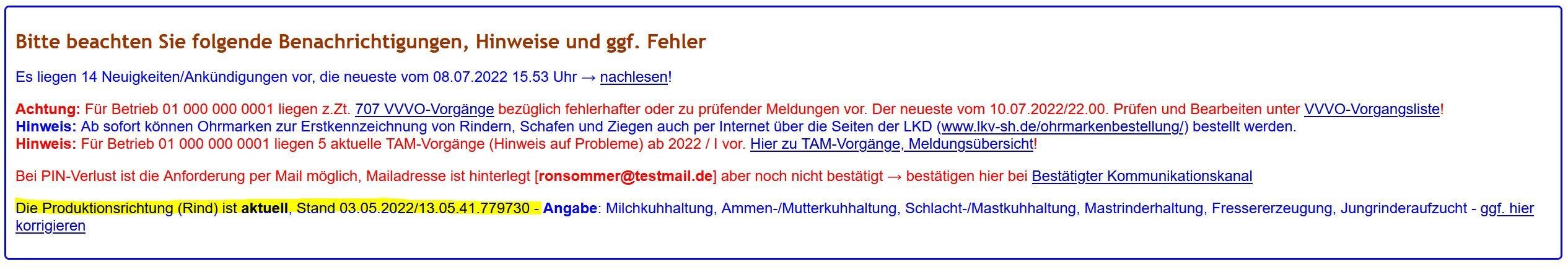

Da die Aktualisierungen erfahrungsgemäß nur unzureichend vorgenommen werden, sollen die Rinderhalter an diese Meldungen nun kontinuierlich erinnert werden. Durch einen Hinweis auf der Startseite von HI-Tier soll dem Halter dauerhaft angezeigt werden, wenn entweder gar keine Eintragung vorgenommen wurde oder diese älter als ein Jahr ist. Der Halter ist dann aufgefordert die fehlenden Angaben zu ergänzen oder aktuelle Meldungen einzufügen. Hat sich die Produktionsrichtung seit der letzten Eingabe nicht geändert, kann der Halter die gemachten Angaben auch nur einfach bestätigen. Macht der Halter keine Eintragung hat dies keine Konsequenzen, außer dass der Hinweis weiterhin erscheint.

Die Umsetzung in der HI-Tier-Datenbank ist zum Juli 2022 erfolgt und erinnert den Rinderhalter kontinuierlich die Aktualität seiner Angaben zu überprüfen.

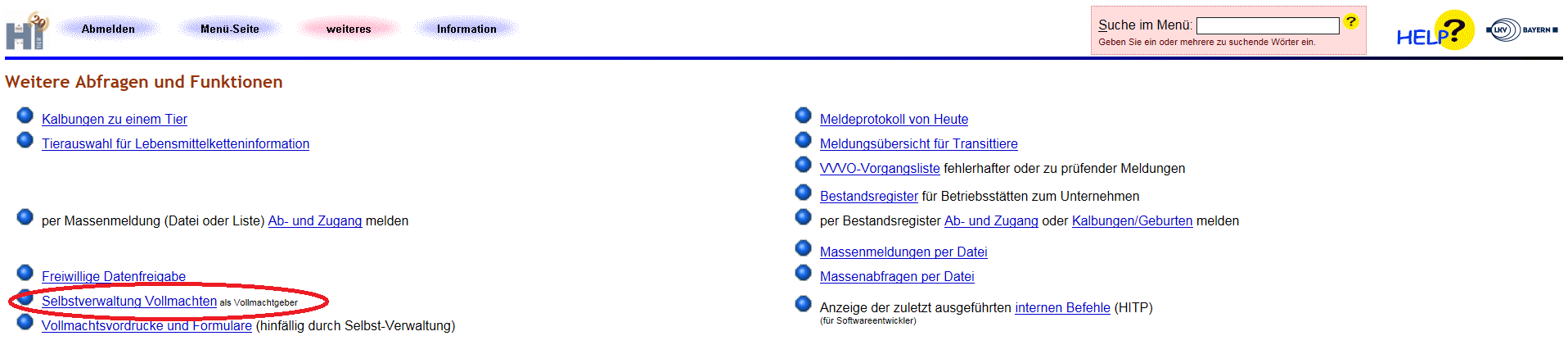

Auszug aus der Meldeübersicht der HI-Tier-Anwendung

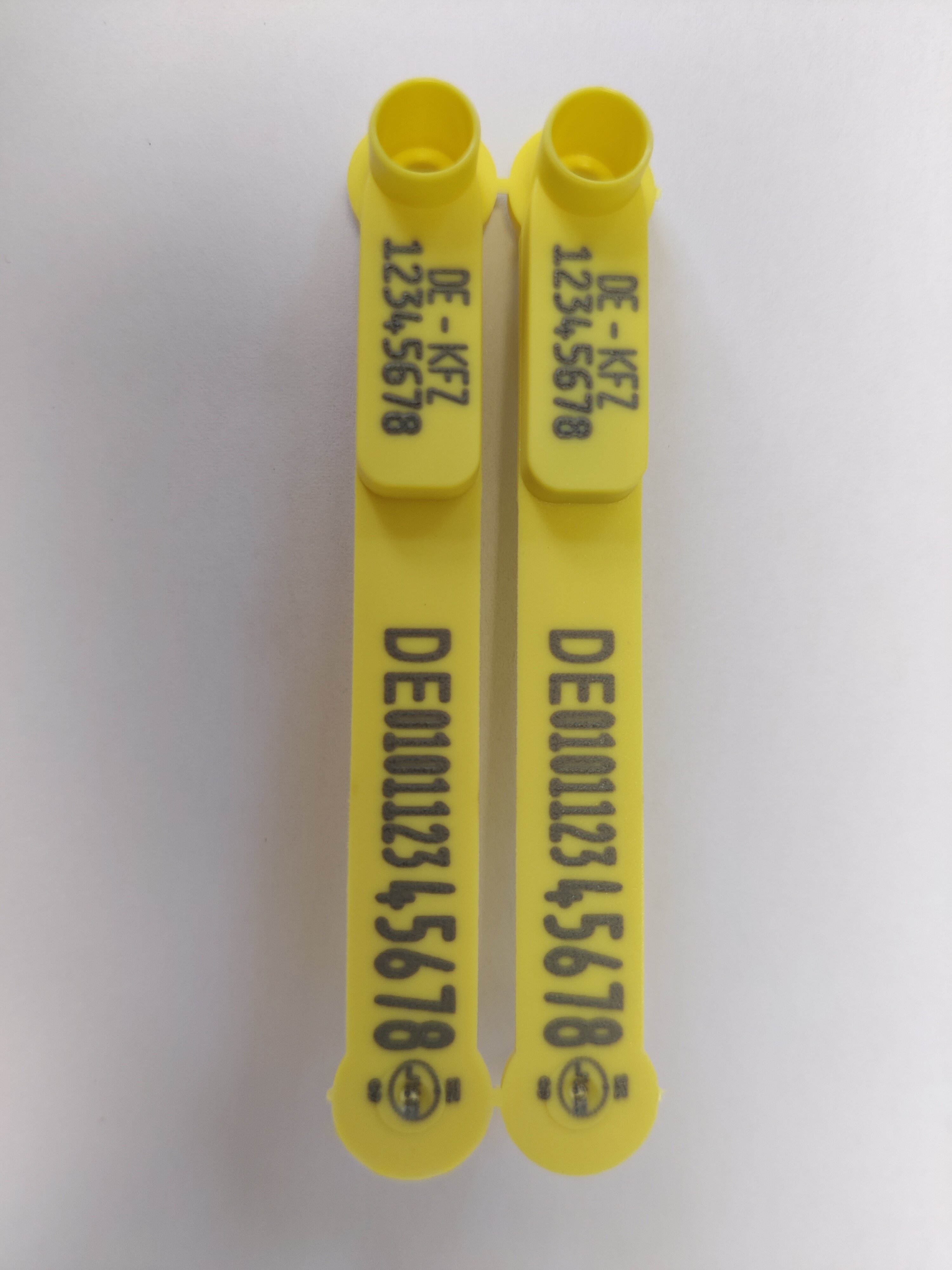

Ohrmarken zur Kennzeichnung von Rindern

Jeder Tierhalter ist dafür verantwortlich, dass alle in seinem Betrieb gehalten Rinder mit 2 identischen Ohrmarken gekennzeichnet sind. Die pro Jahr ausgegebene Menge an Ohrmarken richtet sich nach dem in HIT gemeldeten Bestand von über 24 Monaten alten weiblichen Rindern zum 1. Januar eines Jahres multipliziert mit dem Faktor 1,1.

Die Ohrmarken bestehen aus 2 Hälften, die mit einem Dorn miteinander verbunden werden. Beide Hälften sind mit der gleichen Nummer beschriftet. Auf der Vorderseite der größeren Hälfte steht die Ohrmarkennummer sowohl in Klarschrift als auch durch einen Barcode verschlüsselt. Die Nummer setzt sich zusammen aus der Herkunft (hier DE für Deutschland) dem Kürzel für das Bundesland (hier 01) und einer laufenden 8-stelligen Nummer.

Lesen Sie hier die aktuellen Hinweise zur Lagerung der Ohrmarken!

Ohrmarken mit einem System zur Gewebeentnahme (Gewebeohrmarke)

Mit der "Gewebeohrmarke" steht ein sicheres System zur Entnahme von Proben für die Untersuchung auf das BVD-Virus zur Verfügung. Mit ihr kann frühzeitig ein dauerhaft BVD-infiziertes Kalb ermittelt und somit die Bekämpfung des BVDV in den Beständen verbessert werden. Sie eignen sich besonders für die obligatorisch vorgeschriebene Untersuchung auf das BVD/MD Virus. Für den Fall, dass im Betrieb ein leeres oder nicht zur Untersuchung verwertbares Probengefäß festgestellt wird, ist das Rind mit dem BVD-Nachbeprobungsset zu beproben. Auch dieses Nachbeprobungsset kann bei der LKD bestellt werden.

BVDV-Nachbeprobung mit „grünen Ohrmarken“

Im Rahmen der Bekämpfung des BVDV-Virus wird zur Beprobung der Rinder zum überwiegenden Teil die Ohrmarke mit gleichzeitiger Gewebeentnahme eingesetzt. Trotz sorgfältiger Handhabung kommt es dabei vereinzelt zu leeren Probengefäßen oder vom Labor nicht untersuchbaren oder auswertbaren Proben. In Abstimmung mit dem Landeslabor Schleswig-Holstein in Neumünster (LSH) wurde für diese Fälle folgende Vorgehensweisen vereinbart:

Nachbeprobung der im Betrieb festgestellten leeren Probengefäße

Für den Fall, dass im Betrieb ein leeres oder nicht zur Untersuchung verwertbares Probengefäß festgestellt wird, ist das Rind mit dem Nachbeprobungsset zu beproben und der dem Nachbeprobungsset beiliegende Barcode über den Barcode der Ohrmarke auf den rosaroten Probenbegleitschein zu kleben. Somit wird sichergestellt, dass bei der Untersuchung das Probengefäß aus der Nachbeprobung der Ohrmarkennummer des Rindes zugeordnet wird.

Nachbeprobung vom LSH nicht untersuchbaren Proben

Im Labor nicht untersuchbare oder auswertbare Proben werden dem Einsender vom LSH unmittelbar per Post mitgeteilt. Dieser Mitteilung liegt ein Formular zur Nachbeprobung bei, auf dem die betreffende Ohrmarkennummer bereits angegeben ist. Nach erfolgter Nachbeprobung ist der Barcode des Nachbeprobungssets auf das Formular zur angegebenen Ohrmarke zu kleben und das Formular nebst Probengefäß an das LSH zu senden.

Die Nachbeprobungssets können zusammen mit den Ohrmarken zur Erstkennzeichnung bestellt oder auf formlosen Antrag ausgegeben werden. Die Kosten je Nachbeprobungsset belaufen sich auf 3,34 € zzgl. MwSt.

Für den Versand der Nachbeprobungssets werden, falls diese nicht mit den Ohrmarken zur Erstkennzeichnung bestellt werden, 8,50 € zzgl. MwSt. berechnet.

Meldung der Geburt von Rindern

Mit der Kennzeichnung des Kalbes, welche innerhalb von 7 Tagen nach der Geburt zu erfolgen hat, ist die Geburt als solche an die nationale Datenbank zu melden. Per Internet direkt an die nationale Datenbank oder per Meldekarte an die LKD sind folgende Daten zu melden:

-

- Ohrmarkennummer des Kalbes

- Geburtsdatum

- Ohrmarkennummer der Mutter

- Rasse (siehe Rasseschlüssel)

- Geschlecht

- Einling oder Mehrling

Mitglieder des Landeskontrollverbandes Schleswig-Holstein e.V. können zusätzlich Angaben zum Geburtsverlauf und dem Verbleib des Kalbes angeben (siehe MLP-Schlüsselzahlen).

Nach der Speicherung der Daten werden die Angaben für die Ausstellung des Stammdatenblatts verarbeitet.

Fehlerhafte Geburtsmeldungen können nur am Tag der Meldung in HIT bearbeitet werden. Für alle anderen Korrekturen ist die Einsendung des Stammdatenblattes mit Angabe der Korrekturen an die LKD unabdingbar.

Das Formular für die Daten zur Geburtsmeldung

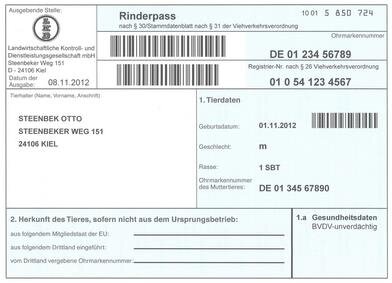

Rinderpass / Stammdatenblatt

Nach der Geburtsmeldung stellt die LKD das bundesweit einheitliche Stammdatenblatt aus. Wichtig ist, dass das Stammdatenblatt das Rind auf seinem Lebensweg begleitet und die weiteren Halter sich auf der Rückseite eintragen.

Seit dem 14. Juli 2007 ist anstelle des "Rinderpasses" die offizielle Bezeichnung des Tierausweises "Stammdatenblatt".

Die Unterschiede zum Rinderpass sind:

-

-

Der Geburtsbetrieb muss das Stammdatenblatt nicht mehr unterschreiben.

-

-

-

Der Übernehmer des Rindes trägt auf der Rückseite nur noch seine Registriernummer sowie das Zugangsdatum ein.

-

-

-

Unterschrieben wird das Stammdatenblatt nur vom letzten Rinderhalter, wenn das Rind exportiert (aus Deutschland ausgeführt) wird.

-

-

-

Bei CC-Kontrollen wird dieses nicht mehr kontrolliert und ist daher nicht mehr prämienrelevant.

-

Falls die Angaben auf dem Stammdatenblatt und somit auch die Tierdaten in der nationalen Datenbank nicht richtig sind, müssen zur Änderung der Daten die Stammdatenblätter im Original an die LKD nach Kiel zurückgesandt werden.

Die Ausstellung eines neuen Stammdatenblattes sowie die Änderung der Geburtsdaten in HIT für Geburtsmeldungen, die über die HIT-Datenbank gemeldet wurden sind gebührenpflichtig.

Meldung von Bestandsveränderungen (Bewegungsmeldung)

Jede Veränderung des Rinderbestandes ist binnen 7 Tagen zu melden. Meldepflichtige Bestandsveränderungen bei Rinderhaltenden Betrieben sind:

-

- Zu- und Abgang

- Verendung (Tod, hier keinen Abgang melden!)

- Export und

- Hausschlachtung (hier ist nur eine Schlachtung zu melden, die tatsächlich auf dem Betrieb stattgefunden hat)

Gemeldet werden muss unter Angabe der eigenen Registriernummer:

-

- die Ohrmarkennummer des Rindes

- das Datum der Bestandsveränderung

- die Art der Bestandsveränderung

- bei Verendung: "verendet" oder "getötet"

- bei Export: das Zielland (siehe Infoblatt zu Im- & Exportländer)

Auch das kurzzeitige Verbringen aus einem Bestand (z.B. zu Tierschauen) muss gemeldet werden.

Meldewege

Für die Meldung stehen mehrere Meldewege zur Verfügung:

-

Direkt über die nationale Datenbank (HI-Tier)

-

über die Meldekarten per Post oder per Fax (Fax-Nummer 0143 33 987 – 75) an die LKD

-

sowie formlos per E-Mail an vvvo@lkv-sh.de

Die Meldungen sind unabhängig vom Meldeweg gebührenpflichtig.

Meldekettenfehler

Durch die Meldung der Abholung durch die Tierkörperbeseitigungsanstalten (TBA-Meldung) wird die Verendungsmeldung in der nationalen Datenbank HI-Tier bestätigt. Die Plausibilität der Meldungen wird regelmäßig durch HI-Tier geprüft. Hierbei werden alle unplausiblen oder fehlenden Meldungen in den Lebenswegen der Rinder ermittelt. Diese sogenannten Meldekettenfehler werden den Meldepflichtigen direkt im Internetauftritt von HI-Tier und monatlich in gedruckter Form von der LKD zur Verfügung gestellt. Die Rinderhalter sind zur Bearbeitung dieser Meldekettenfehler verpflichtet.

Im- und Export von Rindern

Eine besondere Art der Bewegungsmeldung ist die Einfuhr (aus einem EU-Land) und der Import (aus Drittland) von Rindern. In beiden Fällen ist dies der LKD anzuzeigen und folgende Dokumente sind einzureichen:

- der Original-Rinderpass des EU-Mitgliedstaates bei Einfuhr der Rinder

- die Importdokumente sowie die ursprüngliche und die neue Kennzeichnung der Rinder bei Import der Tiere

Tabelle der Im- und Exportländer

Nach Prüfung und Erfassung der Daten bei der LKD werden die Daten in HI-Tier unter dem Einfuhrbetrieb gespeichert und ein Stammdatenblatt wird ausgestellt.

Die Meldung in der HIT-Datenbank sowie die Ausstellung eines Stammdatenblattes ist gebührenpflichtig.

Meldung der Schlachtung von Rindern

Eine besondere Art der Bewegungsmeldung ist die Schlachtmeldung, der immer eine Zugangsmeldung vorausgehen muss. Sie bildet bei dem überwiegenden Teil der in HI-Tier gespeicherten Rindern den Abschluss des Lebensweges. Folgende Daten sind für jedes geschlachtete Rind zu melden:

• die Ohrmarkennummer

• das Schlachtdatum

• die Schlachtnummer

• das Gewicht (Lebend- oder Schlachtgewicht)

• Kategorie

• Schlachtgrund

Die Schlachtmeldungen sowie die Verendungsmeldungen werden zur Plausibilisierung der tierseuchenrelevanten Untersuchungen herangezogen.

EU- und Drittlandsimporte

Eine besondere Art der Bewegungsmeldung ist die Einfuhr (aus einem EU-Land) und der Import (aus Drittland) von Rindern. In beiden Fällen ist dies der LKD anzuzeigen und folgende Dokumente sind einzureichen:

-

- der Original-Rinderpass des EU-Mitgliedstaates bei Einfuhr der Rinder

- die Importdokumente sowie die ursprüngliche und die neue Kennzeichnung der Rinder bei Import der Tiere

Nach Prüfung und Erfassung der Daten bei der LKD werden die Daten in HI-Tier unter dem Einfuhrbetrieb gespeichert und ein Stammdatenblatt wird ausgestellt.

Unplausible Lebenswege (VVVO-Vorgänge oder Meldekettenfehler)

Die Plausibilität der Meldungen wird regelmäßig durch HI-Tier geprüft. Hierbei werden alle unplausiblen oder fehlenden Meldungen in den Lebenswegen der Rinder ermittelt. Diese VVVO-Vorgänge oder sogenannten Meldekettenfehler werden den Meldepflichtigen direkt im Internetauftritt von HI-Tier und monatlich in gedruckter Form von der LKD zur Verfügung gestellt. Falls mehrere nicht passende Meldungen von der Datenbank ermittelt werden, wird allen für diese Meldungen verantwortlichen Betriebe, ein VVVO-Vorgang bzw. Meldekettenfehler angelastet.

Die Analyse der VVVO-Vorgänge bzw. Meldekettenfehler aus den zurückliegenden Jahren zeigt, dass die überwiegende Anzahl der Fehler durch zu spätes Melden der Ereignisse und somit Verletzung der Meldepflicht von 7 Tagen erzeugt wird. Ebenso wird oftmals ganz versäumt eine entsprechende Meldung abzugeben und damit gegen die Meldeverpflichtung der Viehverkehrsverordnung verstoßen.

Alle Betriebe sollten darauf achten, die Meldungen so schnell wie möglich abzugeben, keine VVVO-Vorgänge bzw. Meldekettenfehler entstehen zu lassen. Genauso sollten Diese umgehend bearbeitet werden.

Bestandsregister

Zusätzlich zu den Meldungen an HI-Tier sind die Rinderhalter verpflichtet, ein Register über alle Rinder im eigenen Bestand zu führen.

Das Bestandsregister sollte sorgfältig geführt werden, da es ein wesentlicher Bestandteil der Prüfungen durch die zuständigen Behörden ist. Gemäß den rechtlichen Vorgaben sind folgende Angaben je Tier in einem Register mit fortlaufender Seitennummerierung zu führen:

-

- Ohrmarkennummer des Rindes

- Geburtsdatum, Geschlecht und Rasse

- Ohrmarkennummer der Mutter

- Zugang mit Datum und Vorbesitzer

- Abgang mit Datum und Übernehmer bzw. bei Verendung "Verendung im Betrieb"

Das Bestandsregister kann in schriftlicher Form oder elektronisch (z.B. durch HI-Tier) geführt werden. Bei der elektronische Bestandsregisterführung muss jederzeit auf Verlangen der zuständigen Behörde ein aktueller Ausdruck des Bestandsregisters erzeugt und vorgelegt werden.

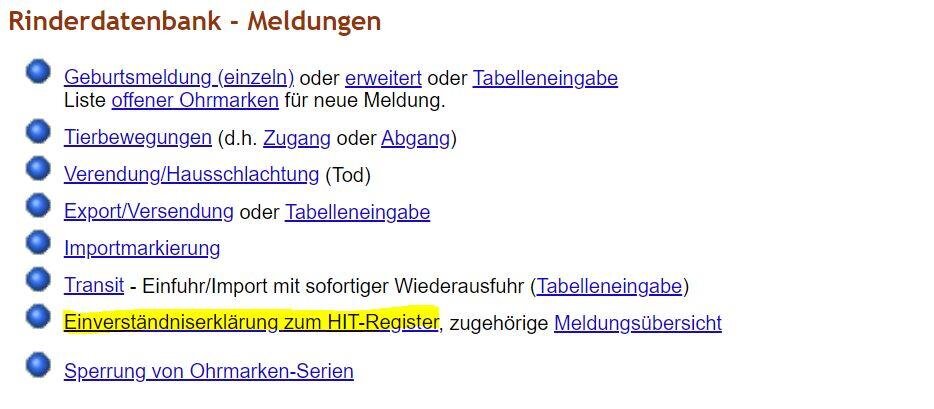

HIT-Rinderdatenbank als elektronisches Bestandsregister einrichten

Die Eintragungen bei der HIT-Datenbank können als elektronisches Bestandsregister genutzt werden. Hierfür muss in der HIT-Datenbank die Freigabe erklärt werden. In dem Fall wird der Rinderdatenbestand der HIT-Datenbank von den für Cross Compliance bzw. Direktzahlungen zuständigen Behörden als Bestandsregister für Rinder angesehen und zu Zwecken der Vor-Ort-Kontrolle genutzt. Ein evtl. parallel dazu geführtes konventionelles Bestandsregister wird dann im Rahmen der Vor-Ort-Kontrolle grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt.

Bitte beachten: Sofern Zu- oder Abgangsmeldungen der Lieferanten oder Abnehmer eines Tieres nicht rechtzeitig erfolgen, sind im HIT nicht alle für ein Bestandsregister erforderlichen Daten vorhanden. Um in einem solchen Fall eine CC-Sanktion zu vermeiden, sollten die fehlenden Angaben bei evtl. CC-Kontrollen vor Ort verfügbar gemacht werden können, z.B. durch Lieferscheine oder eigene Aufzeichnungen.

Über die Menü-Auswahl "Einverständniserklärung zum HIT-Register“ in der Rinderdatenbank können diese Einstellungen vorgenommen werden. Die Auswahl kann jederzeit geändert und auch weiter abgewählt werden.

Einverständniserklärung zum HIT Register

NEU: Hinweis auf Produktionsrichtung in der HIT-Datenbank ab Juli 2022

Die Angaben zur Nutzung der gehaltenen Rinder bzw. der Produktionsrichtung(en) des Betriebes im Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HI-Tier) werden für verschiedene Zwecke benötigt. Insbesondere nutzt das Statistische Bundesamt DESTATIS diese Angaben zur statistischen Erhebung der Rinderbestände, der Ermittlung von Betrieben nach Produktionsrichtung für Berichtspflichten an die EU, im Rahmen von Tierseuchen-Bekämpfungsmaßnahmen und ähnlichen Fragestellungen. Daher sollten die Angaben aktuell sein bzw. regelmäßig überprüft und angepasst werden. Dies kann nur durch den Betrieb selber geschehen.

Auszug aus dem Anwendermenü der HI-Tier-Datenbank, Rinderdatenbank

Da die Aktualisierung erfahrungsgemäß nur unzureichend vorgenommen werden, sollen die Rinderhalter an diese Meldungen nun kontinuierlich erinnert werden. Durch einen Hinweis auf der Startseite von HI-Tier soll dem Halter dauerhaft angezeigt werden, wenn entweder gar keine Eintragung vorgenommen wurde oder diese älter als ein Jahr ist. Der Halter ist dann aufgefordert die fehlenden Angaben zu ergänzen oder aktuelle Meldungen einzufügen. Hat sich die Produktionsrichtung seit der letzten Eingabe nicht geändert, kann der Halter die gemachten Angaben auch nur einfach bestätigen. Macht der Halter keine Eintragung hat dies keine Konsequenzen, außer dass der Hinweis weiterhin erscheint.

Die Umsetzung in der HI-Tier-Datenbank ist zum Juli 2022 erfolgt und erinnert den Rinderhalter kontinuierlich die Aktualität seiner Angaben zu überprüfen.

Auszug aus der Meldeübersicht der HI-Tier-Anwendung

Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen

Die Kennzeichnung der Schafe und Ziegen mit amtlichen Ohrmarken ist schrittweise bis 2010 eingeführt worden. Die rechtlichen Vorgaben zur Kennzeichnung und Erfassung der Bewegung von Schafen und Ziegen ergibt sich aus der Viehverkehrsverordnung und dem neuen EU-Tiergesundheitsrecht, welches seit dem 21. April 2021 anzuwenden ist. Die Elemente der Kennzeichnung und Registrierung sind:

- Kennzeichnung mit amtlicher Ohrmarke

- Begleitpapier

- Meldung von Bestandsveränderungen von Schafen und Ziegen /sfbewegungsmeldung

- Stichtagsmeldung des Bestandes

- Bestandsregister

Wir sind von Montag bis Donnerstag

in der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr

und Freitag in der Zeit von

8.00 bis 12.00 Uhr telefonisch erreichbar.

0431 33987-33

Fax 0431 33987-73

Ohrmarken und andere Kennzeichen für Schafe und Ziegen

Schafe und Ziegen sind, unabhängig von den zu verwendenden Ohrmarken, spätestens 9 Monate nach der Geburt, in jedem Fall jedoch vor dem Verlassen des Geburtsbetriebes zu kennzeichnen.

Informationen zur Bestellung von Ohrmarken und andere Kennzeichen

Zur Bestellung der Ohrmarken und Zangen nutzen Sie unser Bestellverfahren auf den Internetseiten der LKD oder die Bestellformulare.

Bei der Bestellung von Gewebeohrmarken ist unbedingt darauf zu achten, dass die "Universalzange„ der Firma Caisley im Betrieb vorhanden ist. Die LKD hat diese Ohrmarkenzangen vorrätig. Die Bestellung von Ohrmarken und deren Bezug über die LKD ist gebührenpflichtig.

Nachkennzeichnung bei Verlust von Ohrmarken

Verlorene Bestandsohrmarken (weiße Ohrmarken) sind durch Bestandsohrmarken zu ersetzen.

Bei Verlust einer Ohrmarke bei doppelter Kennzeichnung mit Ohrmarken ist die am Tier verbliebene Ohrmarke zu entfernen und das Tier mit zwei identisch bedruckten neuen Ohrmarken aus dem Ihnen zugeteilten Vorrat erneut zu kennzeichnen. Dies muss im Bestandsregister vermerkt werden. Besteht die zweite Kennzeichnung aber aus einem Bolus, dann ist bei Verlust der Ohrmarke zwingend eine Ersatzohrmarke mit identischer individueller Nummer nachzubestellen. Dazu ist zur zweifelsfreien Identifikation sowohl vor der Bestellung als auch vor der erneuten Kennzeichnung mit der nachbestellten Ohrmarke der Bolus-Transponder mit einem geeigneten Gerät auszulesen, um eine Fehlkennzeichnung zu vermeiden. Dies gilt auch für Ersatzohrmarken bei Tieren aus Herdbuch- und MLP-Betrieben. Bei der Bestellung ist neben der individuellen Nummer auch anzugeben, ob eine einfache oder eine Transponder-Ohrmarke erforderlich ist. Die Bestellung der Ersatzohrmarken erfolgt über die LKD.

Beschreibung der unterschiedlichen Kennzeichen-Arten

Die Auswahl der Kennzeichen richtet sich nach der Nutzung und Vermarktung der Tiere.

Folgende Kennzeichen sind in Schleswig-Holstein und Hamburg zulässig:

Für Tiere unter 12 Monate alt und zur Schlachtung in Deutschland

Unter 12 Monate alte Schafe und Ziegen, die zur Schlachtung in Deutschland vorgesehen sind, können mit einer "weißen Schlachtohrmarke" gekennzeichnet werden. Diese ist neben dem Kreiskennzeichen mit den letzten 7 Stellen der Registriernummer des Geburtsbetriebes beschriftet. (siehe Bild - links Schlachtohrmarke / rechts Schlaufenohrmarke für Rassen mit kleinen Ohren).

Für Tiere zur Schlachtung außerhalb Deutschlands oder zur Zucht und Bestandsergänzung

Seit 1. Januar 2010 gilt für diese Schafe und Ziegen die Regelung, dass ein Kennzeichen mit einem elektronischen Speicher versehen sein muss. Das elektronische Kennzeichen kann eine Ohrmarke oder ein Bolus sein. Die Abbildungen zeigen links die Kombination mit der elektronischen Ohrmarke, in der Mitte die Kombination mit dem Bolus für die Standardohrmarke und rechts die Schlaufenohrmarke mit elektronischem Speicher für Rassen mit kleinen Ohren.

Informationen zu Schlaufenohrmarken

Alle Ohrmarken können auch als kleine Schlaufenohrmarke bestellt werden. Diese Art der Ohrmarke ist für die folgenden Schaf- und Ziegenassen zulässig: Grau gehörnte Heidschnucke, weiß gehörnte Heidschnucke, weiße Heidschnucke, gotländische Wildscharfe, gotländische Pelzscharfe, Skudden, Quessant-Schafe, Romanow-Schafe, Soay-Schafe sowie Ziegenrassen mit kleinen Ohren wie Zwergziegen. Für alle anderen Rassen sind die Ohrmarken in normaler Größe zu verwenden.

Zum Einzug der Ohrmarken sind die nachfolgenden Zangen notwendig:

Begleitpapier für Schafe und Ziegen

Beim Verbringen ist vom abgebenden Betrieb ein Begleitpapier auszustellen.

Dieses hat folgende Angaben zu enthalten:

- Name, Anschrift und Registriernummer des abgebenden Betriebes

- Name, Anschrift und Registriernummer des Bestimmungsbetriebes oder des Schlachthofes

- Anzahl und Kennzeichnung der abgegebenen Tiere

- Name, Anschrift und Registriernummer des Transporteurs

- KFZ-Kennzeichen des Transportfahrzeugs

- Datum der Verbringung

Das vollständig ausgestellte Begleitpapier begleitet die Tiere bis zum Bestimmungsbetrieb. Der Bestimmungsbetrieb hat die Begleitpapiere für mindestens 3 Jahre aufzubewahren.

Meldung von Bestandsveränderungen (Bewegungsmeldung)

Veränderungen des Schaf- bzw. Ziegenbestandes sind innerhalb von 7 Tagen zu melden.

Meldepflichtige Bestandsveränderungen bei schaf- und ziegenhaltenden Betrieben sind:

-

- Zugänge (seit 1. Januar 2008)

- Abgänge (seit 1. August 2023)

Die Abgangsmeldung bezieht sich nur auf lebendig verbrachte Tiere. Bei Verendung oder Tod ist keine Datenbankeingabe erforderlich.

Die Pflicht zur Abgabe der Meldungen gilt für:

-

- Schaf- und Ziegenhalter (auch Hobbyhaltung)

- Viehhandelsunternehmen

- Sammelstellen und

- Schlachtbetriebe (nur Zugang)

Gemeldet werden muss unter Angabe der eigenen Registriernummer:

-

- die Bewegungsart

- das Bewegungsdatum

- die Registriernummer des 2. Betriebes oder das Herkunfts- bzw. Zielland bei Übernahme oder Abgabe aus anderem Mitgliedstaat oder Drittland

- die Anzahl der Schafe oder Ziegen

- Sofern das gemeldete Bewegungsdatum vom Datum des korrespondierenden Zu- bzw. Abganges abweicht, ist zusätzlich das Zu- oder Abgangsdatum des "anderen" Betriebs erforderlich.

Laut Viehverkehrsverordnung sind zusätzlich zu den Gruppenmeldungen weiterhin Begleitpapiere auszustellen und an den übernehmenden Betrieb zu übergeben. Für Schafe und Ziegen bleibt zudem die Pflicht bestehen ein Bestandsregister Link; zu führen, in dem die Verbringung der Tiere in und aus einem Betrieb heraus dokumentiert wird.

Meldewege

Für die Meldung stehen mehrere Meldewege zur Verfügung:

- Direkt über die nationale Datenbank (HI-Tier)

- über die Meldekarten per Post oder per Fax (Fax-Nummer 0143 33 987 – 75) an die LKD

- sowie formlos per E-Mail an vvvo@lkv-sh.de

Die Meldungen sind unabhängig vom Meldeweg gebührenpflichtig.

Meldungen des Bestandes von Schafen und Ziegen (Stichtagsmeldung)

Meldungen des Bestandes von Schafen und Ziegen (Stichtagsmeldung)

Die Stichtagsmeldung dient der Plausibilisierung der Übernahmemeldungen in HI-Tier.

Bei der Stichtagsmeldung sind von allen Schaf- und Ziegenhaltern folgende Daten zum 1. Januar eines jeden Jahres anzugeben:

-

- die eigene Registriernummer

- die Anzahl Schafe und Ziegen bis einschl. 9 Monate

- die Anzahl Schafe und Ziegen von 10 Monate bis unter 19 Monate

- die Anzahl Schafe und Ziegen ab 19 Monate

Tierhalter müssen die Meldung des Stichtagsbestandes nicht zwangsläufig selber vornehmen. Für Schaf- und Ziegenhalter aus Schleswig-Holstein, wird eine Ausnahmeregelung der Viehverkehrsverordnung angewendet. Diese erlaubt es, Daten, die an eine andere Behörde gemeldet wurden - in Schleswig-Holstein die Meldungen zum Tierseuchenfonds, als Ersatz für die Stichtagsmeldung heranzuziehen. Für alle Schaf- und Ziegenhalter, die beim Tierseuchenfonds Schleswig-Holstein eine Meldung abgegeben haben und nicht selbst die Meldung des Stichtagsbestandes vorgenommen haben, werden die aktuellsten Meldungen an den Tierseuchenfonds für die Stichtagsmeldung zum 01. Januar eines jeden Jahres übernommen.

Bestandsregister für Schaf- oder Ziegenhaltungen

Das Bestandsregister muss in chronologischer Reihenfolge mit fortlaufenden Seitenzahlen entweder in gebundener schriftlicher Form, als Loseblattsystem oder in elektronischer Form geführt werden. Die gesetzliche Aufbewahrungszeit beträgt drei Jahre. Betriebe mit Schaf- und Ziegenhaltung müssen jeweils getrennte Bestandsregister führen.

Das ab 1. Januar 2008 gültige Bestandsregister setzt sich aus vier unterschiedlichen Teilen zusammen:

Teil A

(Angaben zum Betrieb)

Die erforderlichen Angaben sind einmal jährlich zum Stichtag 1. Januar vom Betriebsleiter ein-zutragen.

In dem Feld "Nutzungsart" sind Mehrfach-nennungen möglich, jedoch sollte hier der Schwerpunkt der Nutzungsart angegeben werden.

Teil B

(Angaben zum Verbringen von Schafen und Ziegen)

Das vollständig ausgestellte Begleitpapier begleitet die Tiere bis zum Bestimmungsbetrieb. Der Bestimmungsbetrieb hat die Begleitpapiere für mindestens 3 Jahre aufzubewahren.Das vollständig ausgestellte Begleitpapier begleitet die Tiere bis zum Bestimmungsbetrieb. Der Bestimmungsbetrieb hat die Begleitpapiere für mindestens 3 Jahre aufzubewahren.Hier sind die erforderlichen Angaben von zugekauften bzw. verkauften Tieren einzutragen. Bei Abgang beziehungsweise Verkauf von Schlachtlämmern unter zwölf Monaten, die im Inland geschlachtet werden, braucht nur die Betriebsidentifikation (Ländercode "DE" + Kfz-Kennzeichen des Kreises + letzte sieben Ziffern der VVVO-Registriernummer, s. Lochteil der Ohrmarke) und die Anzahl der gelieferten Lämmer eingetragen werden. Gleiches gilt auch für die Angaben auf dem Begleitpapier. Alternativ können anstelle einer Eintragung in das Bestandsregister die entsprechenden Begleitpapiere beigefügt werden. Hierzu sind die Original-Begleitpapiere bei Zukauf bzw. die entsprechenden Kopien bei Verkauf in chronologischer Reihenfolge und durchnummeriert abzuheften.

Teil C

(Angaben zu im Betrieb geborenen und/oder verendeten Schafen und Ziegen)

Im Bestand geborene Lämmer müssen unmittelbar nach der Kennzeichnung mit den erforderlichen Angaben im Register erfasst werden. Hierbei sind die Regeln der Kennzeichnung zu beachten (siehe Kennzeichen). Soweit die Angaben identisch sind (z.B. bei Schlachtlämmern), können mehrere Tiere in einer Zeile zusammengefasst werden. Bei verendeten gekennzeichneten Tieren ist der Tod mit Monat und Jahr in der Spalte des registrierten Tieres einzutragen. Ungekennzeichnete Tiere sind nicht zu erfassen. Bei Herdbuchbetrieben kann das Zuchtbuch den Teil C ersetzen, sofern im Zuchtbuch die erforderlichen Angaben erfasst sind.

Teil D

(Angaben im Fall der Überprüfung)

Die Eintragung erfolgt durch die zuständige Behörde im Fall der Überprüfung.

Kennzeichnung und Registrierung von Schweinen

Die Pflicht zur Kennzeichnung von Schweinen mit amtlichen Ohrmarken besteht seit dem Jahr 1995. Zum 1. Januar 2003 wurde die EU-Richtlinie zur Erfassung der Bewegung von Schweinen in der Viehverkehrsverordnung wirksam. Weitere Vorgaben zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit sind im neuen Tiergesundheitsrecht verankert, welches seit dem 21. April 2021 anzuwenden ist. Die Elemente der Kennzeichnung und Registrierung sind:

- amtliche Ohrmarke (Bestandsohrmarke)

- Meldung von Bestandsveränderungen von Schweinen

- Stichtagsmeldung des Schweinebestandes

- Bestandsregister für Schweine

Hinweis: In der nationalen Datenbank (HI-Tier) werden keine Geburten von Schweinen erfasst.

Wir sind von Montag bis Donnerstag

in der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr

und Freitag in der Zeit von

8.00 bis 12.00 Uhr telefonisch erreichbar.

0431 33987-33

Fax 0431 33987-73

Ohrmarken zur Kennzeichnung von Schweinen

Schweine werden mit einer Ohrmarke gekennzeichnet, welche die Angabe der Registrierung des Geburtsbetriebs enthält. Die Kennzeichnung der Ferkel hat spätestens bis zum Absetzen zu erfolgen. Die Bestellung von Ohrmarken und deren Bezug über die LKD ist gebührenpflichtig.

Die Beschriftung der amtlichen Ohrmarke ist seit 2003 wie folgt vorgeschrieben:

- DE für Deutschland

- KFZ-Kennzeichen

- letzten 7 Stellen der Registriernummer

Die Anzahl der jährlich ausgegebenen Ohrmarken richtet sich nach dem Bestand an Zuchtsauen und wird bei der LKD anhand der Stichtagsmeldung zum Tierseuchenfonds Schleswig-Holstein bei der Bestellung von schleswig-holsteinischen Betrieben geprüft. Sauenhalter mit eigener Mast müssen die Ferkel ebenso kennzeichnen, wie reine Ferkelerzeuger.

Informationen zur Bestellung von Ohrmarken

Zur Bestellung der Ohrmarken und Zangen nutzen Sie unser Bestellverfahren auf den Internetseiten der LKD (verlinken oder eine Schaltfläche einfügen, alalog zur Darstellung in anderen Bereichen) oder die Bestellformulare.

Alternativ können Sie das Bestellformular (pdf-Formular zum Ausdruck) nutzen und dieses ausgefüllt an die LKD senden (per Post, Fax oder E-Mail).

Die Bestellung von Ohrmarken und deren Bezug über die LKD ist gebührenpflichtig.

Downloads

| Bestellformular Ohrmarken für Schweine |

Kennzeichnung von Equiden

Kennzeichnungs- und identifizierungspflichtig sind alle Equiden, d. h. alle Pferde, Esel, Zebras oder deren Kreuzungen, die nach dem 30.06.2009 geboren worden sind, unabhängig davon, ob sie den Status „registriert“ tragen oder als sog. „Zucht- und Nutzequiden“ benannt werden.

Die Umsetzung der Regelungen in Schleswig-Holstein entnehmen Sie der Informations- broschüre des Landes Schleswig-Holstein oder nehmen Sie hierzu Kontakt mit Ihrem Zuchtverband auf.

In Schleswig-Holstein ansässige Zuchtverbände sind:

- Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes (Holsteiner Verband)

- Trakehner Verband e. V.

- Pferdestammbuch für Schleswig-Holstein und Hamburg e. V. für alle nicht in Zuchtverbänden registrierten Einhufer

Wir sind von Montag bis Donnerstag

in der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr

und Freitag in der Zeit von

8.00 bis 12.00 Uhr telefonisch erreichbar.

0431 33987-33

Fax 0431 33987-73

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Kennzeichnung von Equiden erhalten Sie bei den in Schleswig-Holstein ansässigen Zuchtverbänden:

- Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes (Holsteiner Verband)

- Trakehner Verband e. V.

- Pferdestammbuch für Schleswig-Holstein und Hamburg e. V. für alle nicht in Zuchtverbänden registrierten Einhufer

in der

sowie

Abgabe der Transponder

Die Abgabe der Transponder erfolgt in Schleswig-Holstein kanalisiert über die Landwirtschaftliche Kontroll- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (LKD) als beauftragte Stelle direkt an die vorbenannten Zuchtverbände als kennzeichnungsberechtigte Stellen. Diese sind zugleich auch berechtigt Equidenpässe auszustellen. Der Tierhalter seinerseits sollte eine dieser Verbände mit der Kennzeichnung seiner Equiden beauftragen. Bei „registrierten Equiden“ kann die Beauftragung des Zuchtverbandes automatisch mit der Geburtsmeldung bzw. zusätzlicher Vorstellung beim Sammeltermin erfolgen. Die Kennzeichnung mit dem Transponder erfolgt dann durch den jeweiligen Zuchtverband. Über das Pferdestammbuch für Schleswig-Holstein und Hamburg e. V. können alle nicht in Zuchtverbänden registrierten Einhufer in Schleswig-Holstein und Hamburg gekennzeichnet und registriert werden.

Es ist verboten, Transponder ohne Genehmigung der zuständigen Behörde in den Verkehr zu bringen (§ 44 Absatz 4 der ViehVerkV).

Gebühren

Die Gebühren im Rahmen der Registrierung und Kennzeichnung von Tieren nach Abschnitt 10 bis 13 der Viehverkehrsverordnung sind für Schleswig-Holstein in der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren in Angelegenheiten der Veterinärverwaltung vom 5. August 2020 (GVOBl. Schl.-H. 2020, S. 455) und für Hamburg in der Gebührenordnung für den Verbraucherschutz vom 07. Dezember 2021 (HmbGVBl. 2021, S. 858) festgesetzt. Die Gebühren für Leistungen der Landwirtschaftliche Kontroll- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (LKD), die in diesem Bereich beliehene regionale Stelle ist, werden verursachungsgerecht ermittelt und regelmäßig angepasst.

Bearbeitungsgebühr

Zusätzlich zu den Gebühren für bestimmte Vorgänge können Grundgebühren pro Gebührenbescheid anfallen. Bei der Teilnahme am Lastschrift-Einzugsverfahren fällt diese Grundgebühr geringer aus. Bei Interesse an der Teilnahme am Lastschriftverfahren melden Sie sich gern bei uns oder nutzen Sie das Formular zur Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats.

- Vordruck zur Erteilung des Lastschriftmandats (PDF)

- Vordruck zur Erteilung des Lastschriftmandats (Word-doc)

Mehrwertsteuer

Die in der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren in Angelegenheiten der Veterinärverwaltung und in der Gebührenverordnung für den öffentlichen Verbraucherschutz ausgewiesenen Gebühren enthalten keine gesetzliche Mehrwehrsteuer. Diese wird zusätzlich zu den ausgewiesenen Gebühren erhoben.

Ergänzende Hinweise für Tierhalter in Hamburg

Aufgrund der europarechtlichen Vorgaben werden die Kosten für die Tierkennzeichnung von der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg (BJV) nur noch in einem Umfang von 40% im Rahmen einer Beihilfe übernommen. Die restlichen Kosten müssen Sie als Tierhalter selber tragen. Daher rechnet die LKD in Kiel die ausgegebenen Ohrmarken für Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen zu 60% mit Ihnen direkt ab. Weitere Informationen zu den Beihilfe-richtlinien finden Sie auf der Webseite des BJV. Für Fragen im Zusammenhang mit der Gewährung von Beihilfen wenden Sie sich bitte ebenfalls direkt an die BJV.

Vertretung und Vollmacht

Die Rinder- und Schweinehalter sind nach der Viehverkehrsverordnung für die Meldungen im Rahmen der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und Schweinen allein verantwortlich. Eine diesbezügliche Beauftragung eines Dritten ist insoweit nicht zulässig.

Es ist jedoch zulässig einen Dritten zu bevollmächtigen, Meldungen für den Tierhalter vorzunehmen. In diesem Fall bleibt der Tierhalter, der die Vollmacht erteilt, weiterhin für die Richtigkeit der übermittelten Daten verantwortlich.

Für den Bereich HIT gibt es drei verschiedene Varianten von Vollmachten:

- HIT-Gesamtvollmacht (Melde- und Abfragevollmacht)

- HIT-Meldevollmacht

- HIT-Lesevollmacht

Bei der HIT-Gesamtvollmacht kann der Bevollmächtigte für den Vollmachtgeber nicht nur Meldungen tätigen, sondern auch Daten abfragen, wie z.B. das Bestandsregister für den rinderhaltenden Betrieb oder die Meldungsübersicht für den schweinehaltenden Betrieb ausdrucken oder sich die Daten herunterladen.

Der Vollmachtgeber braucht den Bevollmächtigten für die Melde- oder Lesevollmachten seine PIN nicht zu überlassen, da der Bevollmächtigte eine eigene Zugangskennung (Registriernummer und PIN) für HIT besitzt. Generell sollte die PIN in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden.

Bei Meldeaktionen in HIT wird der meldende Betrieb, somit auch der Bevollmächtigte, zur jeweiligen Meldung gespeichert. Abfrageaktionen werden nicht einzeln protokolliert.

So vergeben Sie Vollmachten über die HI-Tier-Datenbank:

- 1. Anmeldung mit Betriebsnummer und PIN (Passwort) auf hi-tier.de

2. Auf Menüpunkt weitere Abfragen und Funktionen klicken

3. Auf den Punkt Selbstverwaltung Vollmachten klicken

Der Vollmachtgeber kann die Vollmacht in dieser Maske ebenfalls ändern und beenden. Die Eintragung durch den Tierhalter direkt in HIT ist kostenlos.

Eine weitere Möglichkeit ist die Erfassung, Änderung oder Beendigung von Vollmachten durch die Landwirtschaftliche Kontroll- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (LKD). Die Vollmacht, die Änderung bzw. die Beendigung einer Vollmacht muss schriftlich eingereicht und bei der LKD zur Erfassung vorgelegt werden. Eintragungen durch die LKD sind gebührenpflichtig.

Rechtliche Grundlagen

Die europäischen Regelungen und Vorschriften zur Kennzeichnung und Registrierung von Tieren haben als Hauptziel die Lokalisierung und Rückverfolgung im Rahmen der Bekämpfung von Tierseuchen. Hierzu bestehen, in Abhängigkeit zur jeweiligen Tierart, detaillierte Vorschriften zur Kennzeichnung, Tier- und Bestandsregistrierung sowie Tierdokumenten und Dokumentation von Arzneimitteln. Die wichtigsten Rechtsgrundlagen aus dem Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft sind auf den Internetseiten des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erläutert. Die für den Aufgabenbereich der LKD mbH wesentlichen Rechtsvorschriften finden Sie auch nachstehend.

Wichtige Gesetze / Verordnungen

Beleihung der LKD

Die Landwirtschaftliche Kontroll- und Dienstleistungsgesellschaft mbH LKD), Tochter des Landeskontrollverbandes Schleswig-Holstein e.V., ist vom Land Schleswig-Holstein sowie der Freien und Hansestadt Hamburg als "Regionale Stelle" im Sinne der Viehverkehrsverordnung beliehen.

Die Beleihung als "Regionale Stelle" umfasst:

- Registrierung von tierhaltenden Betrieben

- Beschaffung und Ausgabe von amtlichen Kennzeichen für Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Equiden

- Verarbeitung von Meldungen und registrieren in HI-Tier.

Diese sind:

-

-

- Geburtsmeldungen von Rindern

- Bewegungsmeldungen von Rindern (Zu- und Abgang, Verendung)

- Schlachtmeldungen von Rindern

- Bewegungsmeldungen von Schweinen, Schafen und Ziegen

-

- Erstellung und Versand von Stammdatenblättern für Rinder

- Registrierung und Ausgabe von Ersatzohrmarken für Rinder, Schafe und Ziegen

- Druck und Versand sowie Bearbeitung von Meldekettenfehlern bei Rindern

- Beschaffung und Ausgabe von Transpondern zur Kennzeichnung von Equiden an die Pferdezuchtverbände

- Telefonische Beratung zu allen Fragen der Kennzeichnung und Registrierung von Tieren

Meldungen per Fax

Neben der eigenständigen Meldung über die HI-Tier Datenbank bietet die LKD auch die Möglichkeit an, Meldungen für die Tierhalter einzutragen. Diese Dienstleistung ist gebührenpflichtig. Um die Gebühren für den Tierhalter für diesen Service gering zu halten, hält die LKD für Geburts-, Bewegungs- und Schlachtdatenmeldungen ein automatisches Faxsystem (Fax-Dienst) vor, welches die automatische Weiterbearbeitung der per Meldekarten gefaxten Meldungen in das Meldesystem der LKD gewährleistet.

Voraussetzungen für die automatische Verarbeitung von Meldekarten

Aufgrund der automatischen Weiterbearbeitung der Geburts-, Bewegungs- und Schlachtdaten können diese Meldekarten nur an die 0431/33987-75 gefaxt werden. Bevor Sie diesen Meldeweg für Geburts-, Bewegungs- und Schlachtdatenmeldungen benutzen, beachten Sie bitte nachfolgende Anforderungen:

-

- Stellen Sie für eventuelle Rückfragen zur Datenmeldung auf Ihrem Faxgerät/Computermodem auf jeden Fall die sogenannte 'Faxkopfzeile' mit Ihrem Namen und der aktuell gültigen Telefon-Nummer ein! Wenn Sie nicht wissen wie Sie diese Zeile einstellen können, ziehen Sie die Dokumentation Ihres Faxgerätes (Stichwort 'TSI'-Zeile) zu Rate. Faxmeldungen ohne Kopfzeile werden nicht entgegengenommen.

-

- Nutzen Sie für die Meldung über diese Faxnummer ausschließlich die hierfür von der LKD ausgegebenen Meldekarten!

-

- Nutzen Sie für diese Meldungen ausschließlich intakte, saubere Meldekarten und füllen Sie die Meldekarten gut leserlich aus.

-

- Legen Sie die Meldekarten gerade und mit der richtigen Seite ein, sodass die Informationen der Meldekarte übertragen werden. Doppelseitige Meldekarten, beispielsweise Geburtsmeldekarten, wie Sie für Fleischrinder benötigt werden, können NICHT per Fax entgegengenommen werden und müssen über einen anderen Meldeweg übermittelt werden.

-

- Können die Meldekarten, die auf den Faxdienst gesendet werden, nicht gelesen werden oder werden für die Übersendung der Meldekarten andere Fax-Nummern der LKD benutzt, wird die Bearbeitung der Meldung als „formlose Meldung“ bearbeitet. Hierfür fallen höhere Gebühren an.

-

- Achten Sie auf eine vollständige Faxübertragung! Sollten Sie zeitversetzt in den Nachtstunden faxen, prüfen Sie am nächsten Morgen das Fax-Sendeprotokoll und prüfen Sie die erfolgreiche Zustellung.

Faxnummer für die Kartenmeldung

0431 33987-75

Dieser Faxdienst läuft täglich 24 Stunden. Es wird keine separate Anmeldung zur Teilnahme und Erstregistrierung benötigt. Die Meldung per Meldekarte über den Faxdienst ist gebührenpflichtig.

Für alle anderen Fax-Mitteilungen (z.B. Antragsformular auf Ohrmarkenzuteilung, Bestandsregister, Korrekturen zu fehlerhaften Geburtsmeldungen) benutzen Sie unbedingt die Fax-Nummer 0431 33987-73.

Antibiotika-Datenbank (TAM-DB)

In dem seit 2014 etablierten Antibiotika Minimierungskonzept bei Nutztieren (Rinder/Schweine/Hühner/Puten) sind seit dem 1. Januar 2023 grundlegende Änderungen wirksam. Diese ergeben sich aus dem Tierarzneimittelgesetz (TAMG) § 54 ff.

War das Antibiotika-Minimierungskonzept bisher bei allen oben genannten Tierarten rein auf die Masttiere ausgelegt, erfolgt hier nun eine Ausweitung beziehungsweise Umgestaltung.

Bei den Rindern werden als neue Nutzungsarten die Milchkühe und die nicht auf dem Betrieb geborenen Kälber meldepflichtig. Auf dem Betrieb geborene Kälber und Mastrinder über 12 Monate unterliegen hingegen nun der Beobachtung, sodass diese beiden Nutzungsarten durch die Tierhalter nicht mehr meldepflichtig sind. Für die Schweine werden zu den Mastschweinen über 30 kg auch die Zuchtschweine, Saugferkel und alle abgesetzten Ferkel unter 30 kg (nicht nur Masttiere) meldepflichtig. Bei den Hühnern wird das Konzept um die Legehennen und Junghennen erweitert. Lediglich bei den Puten bleibt die Nutzungsart so bestehen, wie sie es seit 2014 ist.

In der folgenden Tabelle werden die seit 01.01.2023 für die Tierhalter meldepflichtigen Nutzungsarten mit den entsprechenden Bestandsuntergrenzen aufgelistet.

| Kürzel in der HIT | Nutzungsart | Bestandsuntergrenze, ab der die jeweilige Nutzungsart gemeldet werden muss |

|---|---|---|

| 14 (RM4) | MILCHKÜHE Rinder, die der Milcherzeugung dienen, ab der 1. Abkalbung |

Mehr als 25 Milchkühe |

| 15 (RM5) | ZUGEGANGENE KÄLBER Nicht auf dem Tierhaltungsbetrieb geborene Kälber bis zum Alter von 12 Monaten |

Mehr als 25 zugegangene Kälber |

| 30 (SM0) | SAUGFERKEL Nicht abgesetzte Saugferkel ab der Geburt bis zum Zeitpunkt des Absetzens |

Keine eigene Bestandsuntergrenze → Meldepflicht ergibt sich aus dem Durchschnittsbestand der Sauen auf dem Betrieb: mehr als 85 Sauen: Saugferkel meldepflichtig |

| 31 (SM1) | FERKEL UNTER 30 kg Ferkel, ab dem Zeitpunkt des Absetzens bis zum Erreichen des Gewichts von 30 kg (nicht nur Mast) |

Mehr als 250 Ferkel unter 30 kg |

| 32 (SM2) | MASTSCHWEINE ÜBER 30 kg Zur Mast bestimmte Schweine ab einem Gewicht von mehr als 30 kg |

Mehr als 250 Mastschweine über 30 kg |

| 34 (SM4) | ZUCHTSCHWEINE Zur Zucht gehaltene Sauen und Eber ab der Einstallung zur Ferkelerzeugung |

Mehr als 85 Zuchtschweine |

| 51 (HM1) | MASTHÜHNER Zur Gewinnung von Fleisch bestimmte Hühner |

Mehr als 10.000 Masthühner |

| 53 (HM3) | LEGEHENNEN Zur Gewinnung von Konsumeiern bestimmte Hühner ab der Aufstallung im Legebetrieb |

Mehr als 4.000 Legehennen |

| 54 (HM4) | JUNGHENNEN Zur Gewinnung von Konsumeiern bestimmte Hühner ab dem Zeitpunkt des Schlüpfens bis zur Aufstallung im Legebetrieb |

Mehr als 1.000 Junghennen |

| 71 (PM1) | MASTPUTEN Zur Gewinnung von Fleisch bestimmte Puten |

Mehr als 1.000 Mastputen |

Meldepflicht der Tierhalter Hi-Tier

- Umgehende Meldung der neuen Nutzungsarten

- Weiterhin ist die Meldung der Tierzahlen (Anfangsbestand/Zugang/Abgang) bezogen auf ein Halbjahr, innerhalb von 14 Tagen nach Vollendung des Halbjahres, vorzunehmen, wenn in diesem Halbjahr Behandlungen mit Antibiotika durchgeführt wurden.

- Die Nullmeldung ist für den Fall abzugeben, wenn in dem Halbjahr keine Behandlungen mit Antibiotika erfolgten. Auch die Abgabe der Nullmeldung hat innerhalb von 14 Tagen nach Vollendung des Halbjahres zu erfolgen.

- Diese Eingaben sind elektronisch durch den Tierhalter selbst oder durch Beauftragung eines Dritten, der diese Meldung übernimmt, abzugeben. Die Beauftragung eines Dritten ist elektronisch unter nachfolgender Eingabemaske vorzunehmen.

Für die Erfüllung der genannten Meldepflichten in schriftlicher Form, stehen auch Formulare (s.u.) zur Verfügung.

Die Mitteilung nach § 56 TAMG über Antibiotikabehandlungen (Verschreibung, Anwendung und Abgabe) bei Tieren aller Nutzungsarten (siehe Tabelle) von Rindern, Schweine, Hühnern und Puten werden ab 2023 vollständig von den Tierärzten übernommen, da diese per Tierarzneimittelgesetz hierzu verpflichtet sind.

Meldepflicht der Tierhalter Hi-Tier

Die Mitteilung nach § 56 TAMG über Antibiotikabehandlungen (Verschreibung, Anwendung und Abgabe) bei Tieren aller Nutzungsarten (siehe Tabelle) von Rindern, Schweine, Hühnern und Puten werden ab 2023 vollständig von den Tierärzten übernommen, da diese per Tierarzneimittelgesetz hierzu verpflichtet sind.

| Nutzungsart | Verringerung des Einsatzes antibiotisch wirksamer Arzneimittel bei Tieren | Tierärztliche Mitteilung über die Antibiotikabehandlungen |

|---|---|---|

| Rinder (Bos taurus) | X | |

| Rinder, die der Milcherzeugung dienen, ab der ersten Abkalbung | X | X |

| Nicht auf dem Tierhaltungsbetrieb geborene Kälber ab der Einstallung im aufnehmenden Betrieb bis zu einem Alter von 12 Monaten | X | X |

| Zur Mast gehaltene Rinder ab einem Alter von 12 Monaten | X | |

| Rinder ab einem Alter von 12 Monaten, die weder Milchkühe noch Mastrinder sind (z. B. tragende Färsen, Mutterkühe, Zuchtbullen) | X | |

| Auf dem Tierhaltungsbetrieb geborene Kälber bis zu einem Alter von 12 Monaten | X | |

| Rinder, die durch Besitzer- oder Standortwechsel nur wenige Stunden bis zu einer Woche gehalten werden | X | |

| Schweine (Sus scrofa domestica) | ||

| Nicht abgesetzte Saugferkel ab der Geburt bis zum Zeitpunkt des Absetzens | X | X |

| Ferkel vom Absetzen bis zum Erreichen eines Gewichts von 30 kg | X | X |

| Zur Mast bestimmte Schweine ab einem Gewicht von mehr als 30 kg | X | X |

| Zur Zucht gehaltene Sauen und Eber ab der Einstallung zur Ferkelerzeugung | X | X |

| Nicht zur Mast bestimmte Schweine ab 30 kg (z. B. Jungsauen bis zur Aufstallung im Deckzentrum) | X | |

| Schweine, die durch Besitzer- oder Standortwechsel nur wenige Stunden bis zu einer Woche gehalten werden | X | |

| Hühner (Gallus gallus) | ||

| Zur Fleischgewinnung bestimmte Hühner ab dem Zeitpunkt des Schlüpfens | X | X |

| Zur Konsumeiergewinnung bestimmte Hühner ab der Aufstallung im Legebetrieb | X | X |

| Zur Konsumeiergewinnung bestimmte Hühner ab dem Schlüpfen bis zur Aufstallung im Legebetrieb | X | X |

| Hühner-Eintagsküken in Brütereien und beim Transport | X | |

| Sonstige Hühner | X | |

| Puten (Meleagris gallopavo) | ||

| Zur Fleischgewinnung bestimmte Puten ab dem Schlüpfen | X | X |

| Puten-Eintagsküken in Brütereien und beim Transport | X | |

| Sonstige Puten | X |

Möglichkeiten der elektronischen Meldung

Diese Eingaben sind elektronisch durch den Tierarzt selbst oder durch Beauftragung eines Dritten, der diese Meldung übernimmt, abzugeben.

Folgende Wege der Datenmeldung sind möglich:

- direkt in die TAM-Datenbank der HI-Tier V1 (klassische Oberfläche) oder V3 (moderne Oberfläche)

- mit Hilfe einer Praxissoftware mit Schnittstelle

- mit Hilfe einer Praxissoftware ohne Schnittstelle (Massenmeldung per Datei über CSV-Listen)

- mit Hilfe der Meldung über einen Dritten (bspw. QS). Diese Mitteilungsvariante erfordert eine „Tierarzterklärung"

Formulare für schriftliche Meldungen

Alle Meldungen zur Tierarzneimittel-Datenbank (TAM-DB) können komfortabel und kostenfrei online direkt bei HI-Tier (HIT) erfolgen.

Schriftliche Meldungen über die Landwirtschaftliche Kontroll- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (LKD) sind gebühren- pflichtig möglich. Für die Meldungen können die unten aufgeführten Formulare genutzt werden. Diese sind unter- schrieben an die LKD zu senden (per Post, Fax oder E-Mail).

Formular für die Mitteilung durch Dritte

- Anzeige der Mitteilung durch Dritte für Tierhalter*innen

- Anzeige der Mitteilung durch Dritte für Tierärztinnen und Tierärzte

Formular zur An- bzw. Abmeldung der Nutzungsart für Tierhalter

Formulare zur Meldung Stichtagsbestand und Bestandsveränderungen für Tierhalter

- Meldung des Stichtagsbestandes und der Bestandsveränderungen für Rinder

- Meldung des Stichtagsbestandes und der Bestandsveränderungen für Schweine

- Meldung des Stichtagsbestandes und der Bestandsveränderungen für Hühner u. Puten

Formular zur Abgabe der Nullmeldung

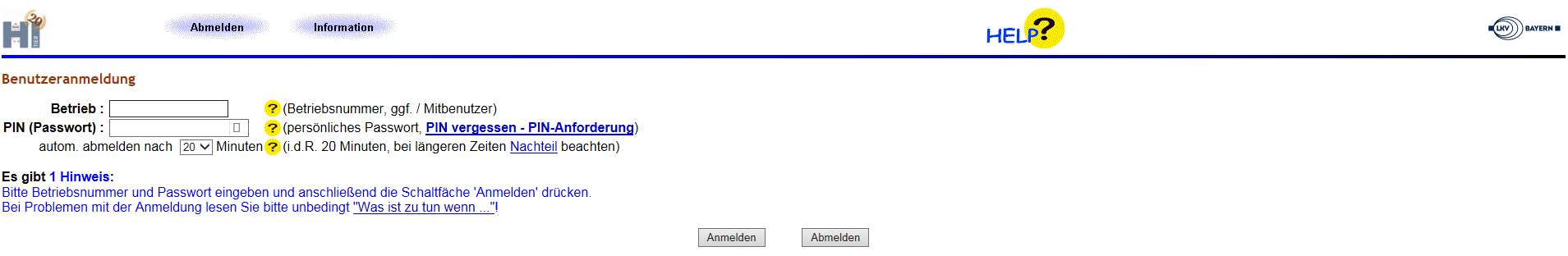

HIT/ZID Passwort (PIN) vergessen?

Im PIN-Wirrwarr des Online-Alltags kann das Passwort für den HIT- oder ZID-Zugang schon mal abhandenkommen. Was in diesem Fall wichtig ist, erfahren Sie hier.

Alternative 1 - Ersatz-PIN über die LKD per Post

Wer etwas zeitlichen Vorlauf hat, kann sich an die Landwirtschaftliche Kontroll- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (LKD) Kiel wenden. Dort wird dann unter Mitteilung der Betriebsnummer eine neue Transport-PIN generiert und per Post versendet. Die Erstellung der HIT-PIN ist gebührenpflichtig.

Die Zusendung der PIN für den ZID-Zugang ist aktuell noch kostenfrei.

Die so erstellte Transport-PIN hat eine Gültigkeitsdauer von 28 Tagen. Nach dem erstmaligen Anmelden ist dann eine individuelle und vom Nutzer persönlich festgelegte PIN anzulegen.

Alternative 2 - Ersatz-PIN über den Bestätigter Kommunikationskanal

Gerade für eine sehr kurzfristige Erzeugung einer neuen PIN ist der Postweg oftmals nicht interessant. Als Alternative für den kurzfristigen PIN-Versand kann die Neuzuteilung einer Ersatz-PIN über eine E-Mail erfolgen, wenn der Nutzer dafür zuvor einen bestätigten Kommunikationskanal angelegt hat. Über den „bestätigten Kommunikationskanal“ kann dann die Zusendung einer Transponder-PIN per E-Mail erfolgen.

So kann der Kommunikationskanal eingerichtet werden

Wer seine Zugangsdaten nicht kennt, dem bleibt nur die erstgenannte Alternative der Postzustellung über die LKD. Wenn man aber seine aktuell gültige PIN für die jeweilige Betriebsnummer (HIT oder ZID) kennt, macht es Sinn den Kommunikationskanal sofort einzurichten.

Hierfür meldet man sich zunächst mit der entsprechenden Betriebsnummer, für die man den Kommunikationskanal anlegen möchte, bei der HIT-Datenbank (www.hi-tier.de) an. Bei der Eingabe der Benutzeranmeldung ist im Eingabefeld „Betrieb“ die jeweilige Betriebsnummer mit der entsprechenden PIN zu verwenden.

Wichtig ist, dass der Login mit der Betriebsnummer erfolgt, für die man den Kommunikationskanal anlegen möchte. Das ist sowohl mit der VVVO-Nummer (beginnend mit 010) wie auch mit der Invekos-BNR-ZD-Nummer (beginnend mit 019) möglich. Beide Nummern sind als eigenständige Registriernummer in der HIT-Datenbank hinterlegt und ein eigenständiges Einloggen ist möglich!

Der bestätigte Kommunikationskanal muss für jede Betriebsnummer separat bei der HIT-Datenbank (www.hi-tier.de) eingerichtet werden. Hat man also mehrere HIT-Nummern oder mehrere BNR-ZD-Nummern ist die Einrichtung des bestätigten Kommunikationskanals mit jeder dieser Betriebsnummern separat nötig.

Hilfestellung bei der Einrichtung des Bestätigten Kommunikationskanals

Hier finden Sie Hilfestellungen, wie der bestätigte Kommunikationskanal eingerichtet wird:

Hinweis

Ist der Kommunikationskanal eingerichtet und setzt der Tierhalter/Antragsteller die PIN auf diesem Weg eigenständig zurück, so erhält er automatisch eine Transport-PIN an die hinterlegte und bestätigte E-Mail-Adresse. Die Transport-PIN hat eine Gültigkeitsdauer von 24 Stunden. Beim ersten Anmelden mit der Transport-PIN ist dann eine individuelle und vom Nutzer persönlich festgelegte PIN anzulegen.